观点 | 邱春林:漫谈“锥画”漆艺

浙江余姚河姆渡文化遗址中出土了距今7000年前的朱红漆碗,说明我国先民对于生漆的加工利用有着深远传统。生漆有大漆、天然漆等别名,在当代享有“国漆”之誉。《韩非子·十过》记载:“尧禅天下,虞舜受之,作为食器,斩山木而财子,削锯修其迹,流漆墨其上,输之于宫以为食器……舜禅天下而传之于禹,禹作为祭器,墨染其外,而硃画书其内”。漆之黑,暗沉之最;漆之红,绚烂之极。大禹时期的漆工们已利用这一阴一阳两种漆色进行对比装饰,演绎出既高华富丽,又深沉神秘的漆艺美学。

从出土漆器的数量、精美程度,结合历史文献看,可以说至少在春秋后期漆树种植、生漆加工与漆器髹饰业之间的生产链条就已经很完备。两汉时期漆器已取代青铜器的地位,官府手工漆坊中的漆工艺分素工、髹工、上工、金铜耳扣工、黄涂工、画工、雕工、清工等工种,显示漆器生产从制胎、素髹、彩绘、刻漆到金属配件制作和镀金环节已经形成专业化分工,素髹、彩绘、堆漆、镶嵌等已是髹饰工艺主流,髹饰与金属构件结合形成扣漆,与雕件结合形成造像、建筑构建等综合工艺。湖南长沙马王堆汉墓出土的漆器上最多见的装饰漆工艺是彩漆纹绘,即用红、黄、黑、石绿、石青、白粉等矿物颜料调成色漆,在底漆上图画浪漫纹饰。值得注意的是,汉墓出土的漆器上还有一种很细微的装饰工艺,就是用锐器在光滑的黑漆表面刺刻,露出漆灰,形成图纹的做法。有时工匠还会在刺刻的线缝内填入金彩,目前出土的最早的戧金漆器西汉“龙凤纹漆卮”即采用了这类装饰工艺。

长沙马王堆汉墓出土的竹简记载这种以锐器刺刻图纹的漆工艺名叫“锥画”。“锥画”即用金属锥子在已经干透的漆膜上刺刻各种阴线花纹,它所形成的线条与柔美流转的彩绘线条相比,显得细劲有骨力。战国时期楚漆器中已有针刻文字的做法,花纹线条可以细若游丝。唐宋之后“锥画”所用锥刀不局限于尖状物,因此阴刻线条有细有粗,变化之中仍坚持中锋下刀。

《髹饰录》把刺刻加填充金银的工艺称之为“戧划”。“戧”是填充的意思,“戧金”指在戧划凹痕内填入赤金(可以是金箔或金粉),使划痕与漆表文质齐平。同理,“戧银”和“戧色”就是在刻划凹痕内填入赤银和色漆的工艺。因“戧划”工艺多在已经推光或退光的漆器表面上进行装饰,所以只能一气呵成。要掌握好“锥画”线刻的神韵很不容易,因为针锥在光滑的漆面上不易着力,全凭手进刀走,手上力道必须掌握好。否则,刀锋滑走,偏离了图案或物象应有的轮廓,不能保持中锋圆润,《髹饰录》把这种过失称之为“见锋”。反之,如果刻工技巧不熟,心存迟疑,所以意念迟滞,所刻线条容易出现断断续续,缺少气韵;或软弱无力,缺乏精神,《髹饰录》把这种过失称之为“结节”。不论是“见锋”,还是“结节“,都会直接影响到漆器表面或漆画主体形象的美观度,弄不好“锥画”工艺就成了画蛇添足。

鎗金彩漆云龙纹漆盒,长33厘米, 宽18厘米, 高15.5厘米,明万历,河北省博物馆藏

鎗金彩漆云龙纹漆盒,长33厘米, 宽18厘米, 高15.5厘米,明万历,河北省博物馆藏先刺后填,戧金银的目的是为了让“锥画”纹理鲜明美观。元代陶宗仪《南村辍耕录》曾详细记载了如何让金银更好显色的做法:“嘉兴斜塘杨汇髹工戧金银法,凡器用什物,先用黑漆为地,以针刻划,或山水树石,或花竹翎毛,或亭台屋宇,或人物故事,一一完整。然后用新罗漆,若戧金,则调雌黄;若戧银,则调韶粉。日晒后,角挑挑嵌所刻缝滹,以金薄或银薄,依银匠所用纸餬笼罩,置金银薄在内,逐旋细切,取,铺以施漆上。新绵楷拭牢实。但著漆者自然黏住,其余金银都在绵上”。①

1963年,湖南省博物院为复制出土的汉代漆器,在国内几个主要的漆器产区广邀漆工能人,最后选定由福州漆工艺人来完成此项重任。著名漆艺家李芝卿带领郑益坤、孙世号、林道生等前往长沙工作半年多,这个团队中有从事脱胎工艺的,也有四个人专门负责在漆器表面做各种装饰工艺的。据郑益坤回忆道,汉代漆器表面的装饰工艺复制起来难度极大,许多工艺手段对于他们来说需要细心揣摩,其中,以锐器刺刻漆表留下图纹的做法就是当时的福州漆艺界闻所未闻的工艺。

正是因为有复制汉代漆器的机缘,当代福州漆艺界接续了古老的“锥画”“戧划”工艺,他们把“锥画”称之为“针刻”。其中,中国工艺美术大师郑益坤的“针刻”工艺独树一帜,他在工笔白描画的影响下,将“针刻”发展为一种独具艺术魅力的漆画表现技法。

戧划所用的工具不同,刺刻的力度和痕迹自然大不相同,但工艺性质是一样的,都属于阴刻类,即把阴刻原理引入漆表装饰。福州漆艺人做战国漆器复制时使用的工具都是自制的,将缝棉被的大针插入小木棒的一端,露出针尖,再上胶缠布固定,做成类似铅笔长短的针刻笔。郑益坤从长沙回来后恰逢福州出现漆画创作热潮,他就思考如何让“针画”工艺在漆画创作中发扬光大。他觉得福州的“针刻”工具笔尖是圆的,刻出来的线条难有变化,只适合均匀描绘图案轮廓,不能取得“精、气、神”三者兼备的绘画要求。所以他找来刻钢板用的刻刀,将其磨成锐利的三角形。这样的刺刻工具更适用于点、勾、划、拉和转折,使用它不只是完成形的勾勒,同时还具备白描的线韵了。

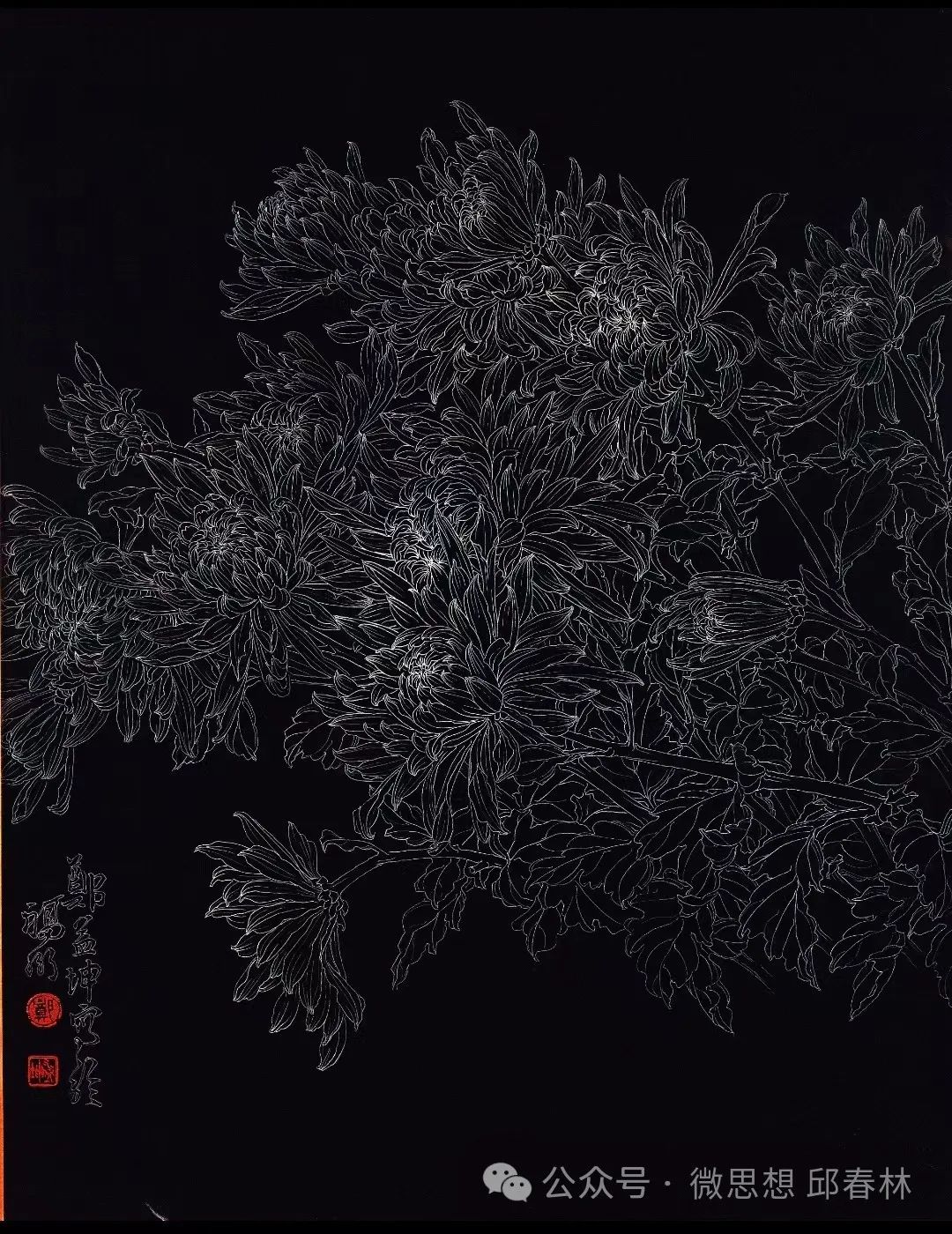

郑益坤:戗银漆画菊香

郑益坤:戗银漆画菊香郑益坤早年师从著名的白描画家陈子奋学习传统绘画,老师着力培养他拿着毛笔对景写生的能力。他几十年来坚持写生,提炼生活之美,因此练得一手出色的白描工夫。白描的线其实有点,有面;有连贯,有顿挫;有圆润,有挺秀;它的表现力足以达到“传移模写”“传神写照”的要求。郑益坤不断尝试将传统白描的线韵镌刻到深沉漆黑的漆板上,并借助“戧金”“戧银”“戧色”技法,使刀痕一一化为光华熠熠的艺术形象。

郑益坤:戗银漆画菊华

郑益坤:戗银漆画菊华《菊香》是郑益坤创作的一幅“针刻”杰作。画中菊花是在刺刻基础上,以“戧银”工艺显出其艺术形象的。在黑漆的背景上出现一丛素雅的菊花,既格调清华,又生机勃勃。漆画《美人蕉》是郑益坤根据他的一幅写生白描稿制作而成。在黑漆底板上,以针代笔钩勒花卉,然后在刺划的痕迹里戧入金粉,再根据花瓣的结构贴上金箔,形成线与面的对比。整幅画面线条流畅而似有颤动感,金面如“日辉”,在黑漆底上光辉闪耀。加上三枚朱红印章,黑、金、红三色既单纯又热烈。漆画《静物》表现了盛夏时分几种闽地典型风物。整幅作品综合运用了多种漆画髹饰工艺,三种佳果和蓝色衬布皆采用了洒干漆粉和铝粉的做法,木桌则精心运用了他擅长的针刻技法,细钩织皴,长短线有机组合,逼真地再现了木纹肌理特征。

郑益坤:戗银漆画花卉三联画

郑益坤:戗银漆画花卉三联画从战国两汉的“锥画”到唐宋的“戧划”,再到当代“针刻”,锥刀工具不管怎么变化,基本是以针状为其主流工具。事实上,“锥画”与后来出现的雕漆、刻漆都是在漆层深度上做文章,但在装饰效果上的最大区别是前者的刻痕以线细为特色,细致处可以做到“细若秋毫,飘忽灵动,变化丰富。”②以郑益坤为代表的当代福州漆艺界的探索,又把这门原本就很自由灵动的器表装饰工艺与现代白描艺术结合,使之演变成了单纯而洗练的现代漆画语言,同时赋予了这门古老的装饰工艺以较强的写实性和写意性。

郑益坤正在做“锥画”

郑益坤正在做“锥画”