我与工艺美术——张仃先生访谈录

王鲁湘(以下简称王):张老,您这一生从事的艺术门类很多,但贯穿时间最长的,恐怕还是工艺美术设计。浙江工艺美术研究所的王荔女士,委托我写一篇对您的访谈录,请您随意谈谈,好吗?

张仃(以下简称张):首先,我想把民间艺术和特种工艺加以区别,我们很多人对此是不加区别的。什么叫特种工艺呢?特种工艺原来也是民间艺术,来自民间,后来被集中到宫廷里面,为宫廷生产一些工艺品。封建王朝垮台以后,特种工艺分门别类地变成一个大的行业,有雕漆、象牙、玉器等,变为出口的东西了。所以“特种工艺”是出口时专用的一个名词。我刚才说了,特种工艺原来也是从民间来的,后来才变成宫廷工艺,它受了宫廷审美趣味的影响,使得民间的健康的东西被削弱了。有很多东西,尤其乾隆以后的东西,变成在艺术上的中国的洛可可,非常繁琐,艺术上非常不洗练。

王:变成一种堆砌的工艺。

张:相反,民间的工艺品还是保持它原来的健康。解放以后,许多人对民间的东西很不理解。比如说第一次全国民间艺术展览会,在太庙里,就是现在的劳动人民文化宫里开……

王:那是哪一年?

张:50 年代初,刚解放,这个事情是我参与的。当时派了几个人到下边去搜集民间工艺品。有些眼光的,收集了很多好的民间工艺的东西。也有些人呢,收集的东西不含真正的民间工艺。比如说,有人就把编得很细的鸟笼子,还有秀才娘子的床收来了。这些东西完全是地主的趣味,根本不是民间的东西。当时我看到这些就筛选,但也有个别的展出了。一直到现在为止,很多人对民间工艺和特种工艺的界限划不清,没有眼力做出判断。我鄙薄特种工艺并不完全由于个人的兴趣。艺术要有个标准。特种工艺它的艺术性越来越差。它强调什么呢?强调它的细、复杂、料贵,比如一个象牙球,可以雕几十层。这里头没有艺术。因此呢,我们在外销出口上也碰了钉子,很多的特种工艺品搁在仓库里,销不出去。

王:噢,那时就销不出去。

张:现在特种工艺越来越没有销路了。相反的,民间工艺没有被挖掘,没有被很好地加以介绍,很多人不理解,甚至有的人不承认。解放初期,我有时候带着学生下去,收集些民间工艺品,个别的人还说我是猎奇,说我专门找些个粗的东西。从审美上他们不理解这些东西。

王:他们认为他们的特种工艺是雅的,而您的民间艺术是俗的。

张:当然,民间的东西并不是全都是好的,有精华也有糟粕。但是民间工艺的精华,基本上是健康的。为什么呢? 民间工艺品绝大部分是生活日用品,有的是老百姓在耕稼之余的农闲时间里做出来的东西,过年过节拿出来赶集。它们出于劳动者之手,它们的审美趣味、加工,都是非常清新健康的。所以一直到现在为止,很多人对民间工艺和特种工艺的界限始终划不清。

王:这种划不清对工艺美术的现状影响大吗?

张:我先讲一讲我们工艺美术的现状。十几年前,我从杭州出发,跟你理姨( 王注:理姨即理召,诗人,张仃先生的夫人,下面她插话时简称理。) 我们两个人到下面县镇跑了很多厂。应该说有些厂子是比较好的,有些东西是不错的,有些东西就受特种工艺影响。比如说,有些厂子用竹子编什么呢? 编“昭陵六骏”!“昭陵六骏”是石刻,你用竹子呀藤呀这些料去编,你绝对没有石刻效果。

理:而且把竹子弄得头发丝那么细。

张:费工费料,这么一块东西花很多时间,很多功夫,结果艺术效果不好。我到很多厂子看到这个现象,我很难讲话。你说如果我否定这个东西,人家工人就要失业。但实际上我不说,这个东西也卖不出去。他这匹竹编的马,卖很贵很贵,人家根本不要。国内没人要,出口也没人要。看到这些坏的方面我真的不好多说,说了影响人家的生计。但是有的厂子,我就鼓励他们多编一些民间的工艺品。跑了很多地方,看了藤编厂、挑花厂、抽纱厂。

理:还有做银器的。

王:您记得是哪一年?

理:1986 年。

张:当时接触的两人叫什么名字?

理:一个叫雷天恩,一个叫梁绍基。对这两个人,张先生印象最好。

张:雷天恩在省里做工艺美术的工作,梁绍基年纪很轻,思想很开阔。他做的单组的壁挂在国际上得过奖。

理:他思想很现代,又读了很多书,古典诗词的修养也不错。

王:老艺人有什么特殊吗?

张:有,记不清名字了。总的来说,老艺人都是在工艺上、技术上很有办法,就是艺术修养上不足。有很多滞销的工艺品就是艺术上不去。

理:张先生到全国去,都是说中国工人技术很好,但是艺术不行。

张:当时我就想如何才能提高老艺人的艺术修养。去年我到厦门、仙游,开工艺美术研究会年会,参观了几个厂,都是这个问题。有个木雕厂,很大,几百工人,产品也有销路。他做了一条很大的龙船,据说好几十万,俄国人买去了,买去干什么呢? 放在大旅馆的前头。还做大量的神像、观音,木头很贵,都是从泰国、印尼买来的。

王:艺术上怎么样?

张:艺术上不去。

王:您能具体说说吗?

张:比如说吧,我看他的木雕,风格绝大多数是清朝末期的。人物造型都非常俗气,市民化。如果要让这些老艺人提高,厂子就应该让他们到工艺美院进修一下,让这些老艺人参观云冈、龙门,看看我们古代的,像六朝的、唐代的这些古雕呀、砖雕呀,看看它们是什么样子。他们主要是看得太少,就是过去跟着师傅学的手艺,按着师傅的手艺做,脑子里没有更高的艺术形象。这个是文化的问题。

理:家具也是做的清式的。

张:硬木家具,明式家具是中国家具里艺术水平最高的。其原因,就是在明代,很多文人,艺术修养高的人跟工匠做朋友,指导工匠提高一步。因此,仿明式家具现在出口量挺大,在国际上有一定地位。

理:到地方上去开会,政府、企业、民间艺术学会一块儿开联席会议,张先生就提出来,说我们学会没有资金来帮助你们,但是我们有专家,有无形资产,你们如果要问些什么,我们学会可以派专家来跟你们合作,来帮助你们。可是我跟张先生走了这么多的工艺美术部门,张先生到处都发现这些问题,到处讲的都是这个:我们中国人技术有,但是艺术水平不行,希望你们能采取些措施,或是你们派人来进修,或是我们派些艺术家来指导。但是总体的我有个感觉,我觉得他们没有觉悟到这个问题,虽然呼吁了。为什么他们没有觉悟呢? 一个,如果这个企业是私人的,是他们自己的生意,他还能卖几个钱的话,他就没有更大的理想。

张:比如刚才讲的家具,我在仙游看的家具仿的都是晚清的,做得很复杂,镶个螺钿呀。它是不是有销路呢? 也有一点销路,南洋的中国人,做买卖的,他们要。所以他有一点销路就没有觉得有必要提高。假如这些家具匠人能把北京的专家,比如王世襄先生请去指导一下,住上一段时间,就有可能提高。

理:有些私人企业家素质低,他没有感觉到这个问题的严重性,他那水平还不能理解这个问题。如果企业是国家的,与己无关,你垮了就垮了呀! 别的行业还好说,一接触到艺术就很难。艺术这个东西很多靠感觉。比如你说这个造型俗气,怎么是俗气? 你跟我说说这根线歪到这儿俗气,还是歪到那儿俗气了? 我们说这个人俗气,你具体说他怎么个俗气法? 气,摸不着,没有实体,所以一说俗气,很难被人理解。

王:不仅要有艺术上的悟性,还要有整体的文化素养。

理:确实在艺术上有悟性的、有水平的人到这些厂子去,情况就大有起色。举个例子,陕西的耀州瓷,为什么从衰落一下就好了呢? 就是小孟。他生于陶瓷世家,自己会操作,又在陶瓷学院进修,成绩相当好。一开始他当工人,后来当厂长,把耀州瓷恢复了,为国家赚了很多外汇。为什么他会赚很多外汇? 是用艺术赚的。在那地方,很少有人能理解,艺术应该是这样子,很多人的看法完全相反。张老只要发现一点好的,就很鼓励,很支持,给小孟撑腰壮胆。

张:除了艺术,还有些是科技不行。比如浙江人把玉米皮编织成工艺品,相当好看,有一种很粗犷的感觉,很符合现代人的审美观念。我就鼓励他们,但是发现了一个问题,中国人自古以来就有这编织,尤其是麦秆编织,历史最悠久,为什么没有比上外国人? 在国际市场上外国人把我们挤垮了? 因为科学技术不行,没有经过化学处理,发霉了。还有民间染织,很好看的,很原始也很现代,一洗就掉色,别人就不要。艺术要提高,科技也要提高。

王:张老,您小时候成长的环境是不是很有民间艺术的氛围?

张:记得小时候用一种叫青莲斗的碗,像斗一样,底很粗,四周画青花,我很喜欢拿它吃饭。另外东北有蓝印花布,睡的褥子、被子都是蓝印花布。经常接触这个,小时候就感觉很美。离开家乡以后,这种感觉也受过一些挫折。比如到锦州城上中学,我带着蓝印花布的褥子、被子,晚上在宿舍打开之后,城里的学生就嘲笑我,他们盖的都是花布被褥。当时我就很自卑,不过这是很短的一段时间。后来,我进了美术学校,又回过头来从理性上认识这个问题就肯定了,自卑心理就没有了。

王:对民间艺术的美充满信心,是从进北平美专后确定的,一生都不曾动摇,不仅没有动摇,而且直接从中汲取营养,融入创作,比如您最早从事的漫画。

张:是的。当时我是流亡学生,是学校最穷的,交不起学费,几块钱一个月的伙食也包不了,就是上街吃点零食,喝点豆汁,买点烧饼,但是功课我还是拔尖的,这样慢慢地我就有信心了。有一次学校办周年校庆作品展览,我参展了一幅作品,用的是小时候在家乡办丧事,做水陆道场时画的水陆画的形式,十八层地狱,我用这种民间绘画的形式画过一张很大的画。当时学校提倡文人画,一看民间画都觉得挺俗气,嗤之以鼻。我并没有因为他们嗤之以鼻就失去信心。我用水陆画的形式画的漫画《地狱变相》,把阎王画成蒋介石,下面是丁玲关在铁笼子里,鲁迅在路上跑,小鬼在后面追。这个形式的漫画在北京的一个漫画展览会上,人们很认可,用民间形式,画现代生活。从那时起,我对民间的东西就一直没有放弃,尽量挖掘、利用,为现代美术服务。

王:您最早从事工艺美术设计是在什么时候?

张:到延安后。延安画国画没有条件,没有纸墨。当时我也根本不想画。画漫画嘛,政治气氛也不合适。遇上这些困难,很自然地就转向了生活和工作中的实用美术。最初搞设计,是作家协会让我设计作家俱乐部。条件当然只能就地取材。我找来延安的土木匠,自己设计折叠椅,像马扎一样。椅面用延安的土毡子,土毡子很漂亮,灰色的,很薄,我给它镶上两道土蓝布的边,非常漂亮。用本地木头做了些茶桌,茶桌上没什么摆设,我就用当地的土瓷窑烧了很多陶罐、陶碟,用土色画上花纹,像彩陶似的。墙上还设计了壁灯,用本地老百姓筛面的箩圈做底座,用箩网做灯罩,糊上一层透明纸,点上煤油灯,挂在墙上,非常现代化。俱乐部经过这么一设计,变成延安最漂亮、最摩登的地方。从那儿开始,延安的各种设计就由我来搞。当时青年剧院让我设计一个大门。我就用木头弄几个木架,刷成黑的,掏空几个字:延安青年演剧院。延安文化沟的沟口突然出现这么一个很摩登的东西,艾青见了,就说:“张仃走到哪里,摩登就到哪里。”

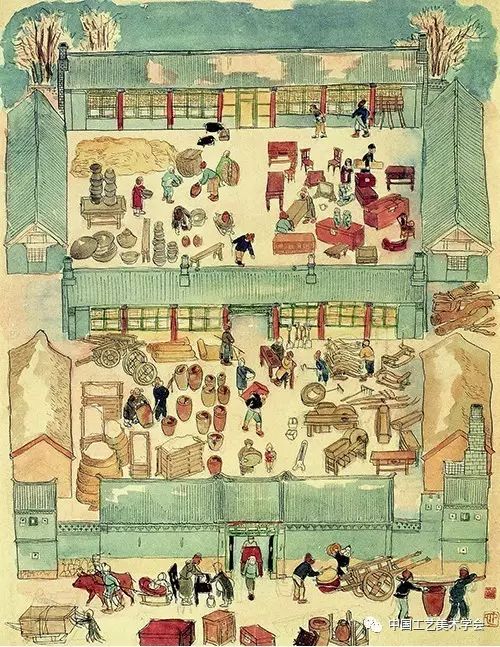

王:延安大生产的展览设计也是由您负责搞的吧?

张:延安文艺整风以后,我就调到联防军政治部,政治部有个美术组,有四五个人。当时宣传部的部长是肖向荣,后来是军委办公厅主任,“文化大革命”开始时自杀了。肖向荣长征中是中学生,这在当时是有文化的了。他对我很重视,因此我到联防军政治部以后,每年军队的生产展览会总体设计都让我做。我每年从各地调集美术家二三十人,有的画连环画,有的画图表,我搞整体设计。延安从来没有搞过这么漂亮的展览会,展览会变成艺术设计,部队上过去哪里知道什么叫艺术设计? 前头有高低错落的展览架,后头有图表和连环画,有很漂亮的标签。后来国民党跟我们谈判的时候,派了一个观察组到延安来,来了一群记者,刚好不是在展览会期间,肖向荣就跟我说,把咱们部队的生产成果布置一个小型展览,搞得精致一点。我就在联政的礼堂里搞了个八路军生产成果展览,那群记者参观后都很惊讶,说真想不到延安的黄土沟里还有这样水平的展览。

王:您比较集中地从事工艺美术工作是在建国前后吧?

张:沈阳解放时,筹备恢复“鲁艺”。正在筹备过程中,中央军委调我来北京编一本三年解放战争的大画册。编完了刚好开第一次文代会,我就参加文代会了。开会期间,总理派钟灵告诉我,开完会别回东北,到中南海报到,有很多工作要做,要改造勤政殿、怀仁堂,搞会场设计,因为要开政协会议。文代会开完了我就开始布置中南海。当时钟灵是总务处的科长,我们几个住在中南海的瀛台。跑总理那儿审稿都是钟灵的事,有什么意见他带回来。勤政殿改造后用来接待外宾,怀仁堂用来开会。会场的设计、布置都是我出主意,画图。华北大学有个实用美术社,进城后归我管,我兼社长。我设计好后,由实用美术社来布置。

王:当时您的确是中南海里最忙的人。共和国美术的第一页或者说共和国工艺美术的第一页,是由您写下的。怀仁堂改造布置好以后,第一个重要的会议是不是首届政协会议?

张:是的。

王:严格地说,中华人民共和国诞生于这次政协会议。政协的会徽是不是住在瀛台设计的?

张:是的。我画了几个图样,由总理批准了其中的一个,就是现在用的。

王:还有纪念邮票?

张:改造布置怀仁堂时,邮电部门又找我们,要搞纪念开国大典的邮票,我也画了几种方案。开国大典最早的邮票是我画的。

王:开国大典的整体设计也由您负责。

张:开国大典包括天安门的布置,红灯、标语、旗帜的悬挂,观礼台的装饰。后来观礼台不搞了。我设计后也报总理批准。

王:开国大典后才开始设计国徽?

张:开国大典前专门登报征集过国徽、国旗设计方案。但所有国徽应征方案都落选了,所以开国大典时光有国旗没有国徽。国徽设计是50 年代的事了。.

王:有关国徽设计者的事,报纸上这些年时有炒作。

张:很无聊的。有些与此无干的人想借此捞点什么,我也不知道能捞到什么。我一再说,国徽从设计到制作,是许多人集体劳动的结果,许多人都做了贡献,清华大学营建系,高庄先生,都做出了自己的贡献。但国徽的设计稿是由总理同意采用我这个小组的,因为总理说国徽里一定要有天安门,而专家方案中只有我的方案用了天安门。

王:林徽因、梁思成的清华大学专家组提出的方案是一块玉璧,没有天安门。徽志设计中最灵魂的东西是创意,国徽的创意权毫无疑问是属于您的,至于平面图案的完成、浮雕模型的调整,当然也很重要,尤其在艺术的完美性和表达性上相当重要,但如果要集体署名的话,您应该是第一位。

张:开国大典后,齐燕铭找我谈话,他当时是秘书长。他说他希望我留在国务院,专门搞这个。我说我是搞业务的,我还是回到学校去好。没有回东北,由文化部分配,到了国立艺专,也就是中央美院。

王:当时您是接收国立艺专的五人小组成员,都有哪五个人?

张:胡一川、王朝闻、罗工柳、王式廓和我。胡一川是书记,王朝闻做副教务长,教务长是吴作人。我做实用美术系主任,罗工柳、王式廓是教师。我们五个人也不是接收,是派去工作,接收是由艾青代表文管会去的。

王:那时国立艺专就有实用美术系吗?

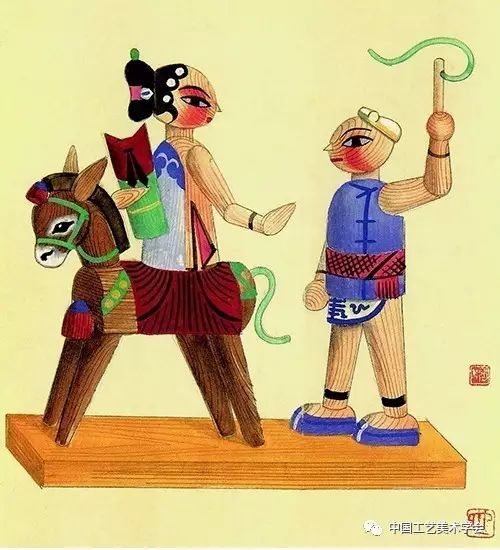

张:叫图案系,系主任是叶浅予,我去后慢慢改的实用美术系。我认为图案系太简单。国民党学校根本不重视这些东西,也没有教材,课程也很简单,就画四方连续、二方连续,完全抄日本的那一套。我去了以后就想搞教材建设。那时准备成立工艺美院,批了点钱,我就经常带着教师去收买明式家具,买刺绣、纺织品、陶瓷,搜集资料,实在太缺教材了。那时张光宇也从香港来了,郑可也来了,六七个教师。我和张光宇就带着学生跑五塔寺、故宫,画明代的砖刻、石刻图案。这都是很形象的教材。另外我让学生画中国图案,画建筑彩画,要他们学这个东西,不能光画洋图案,光教洋图案。

王:实用美术系当时有些什么专业和课程?

张:一是图案,搞染织,另一个是陶瓷,还有一个书装,就这些,还不对口。画家当时都失业,刘凌沧、田世光都没工作,我都请到图案系来,让学生除了学图案,还学国画。因为他们一出学校到工厂,靠画二方连续、四方连续那点本事不行,比如去湖南湘绣厂,一幅湘绣就是一幅国画,学生没这个本事。不懂制图怎么办,我就把邵柏林他们四五个人专门交给郑可先生,让他教他们制图,这是为了对口分配,为了适应社会需要。

王:筹备中央工艺美院是什么时候?

张:1956 年就开始了。

王:建院的时候您为什么没有去工艺美院?

张:主要是和某些人的办院方针意见不一致。搞实用美术我有教改方案,党委会上说我搞封建破烂,说我猎奇。我当时还搞年画,请民间艺人来学校,像面人汤、泥人张、皮影路,他们不能上课,就给他们每人搞个作坊,派个徒弟。这些都被说成搞破烂和猎奇。我因为心里实在太窝火,就生病了。我说我不去工艺美院了,我到国画系去。这样他们搞工艺美院我就没有参与。我到国画系,就同李可染去外地搞国画写生了。国画系是叶浅予当主任,他是原来图案系主任,抗战初在上海、南京我们就在一起搞漫画,是老朋友。我到国画系当书记,这样我们俩又到一块儿了。国画系有四人核心,叶浅予、蒋兆和、李可染和我。他们三人都是党外人士,我就团结这三个人,国画系搞得很有生气,所以我实在不想去工艺美院了。

王:那么后来为什么又去了工艺美院呢?

张:“反右”了。邓洁在工艺美院把庞薰琹他们都打成“右派”了。文化部又找我谈话,硬要我去工艺美院。没办法,服从组织。那时工艺美院在西郊白堆子。我当时申明,搞业务可以,党的工作我不搞。这样我就做了抓业务的第一副院长,一到工艺美院就三十多年。

王:这三十多年,您对中国工艺美术教育肯定形成了一套思想。

张:概括起来就是民族、民间。这在50 年代是很有针对性的。原来工艺美术完全学外国的,非常洋化,而且简陋,通过日本翻译选择过后的简陋。到工艺美院后,我的办法和主张虽然不能完全贯彻,也比以前好多了。课程设置、教学内容上都有所改变。比如壁画专业是我开办的。我当时知道学了壁画专业,毕业后不一定有工作,得为他们将来找工作预先着想,因此壁画专业学生下厂时,我有意识让他们都下到天津杨柳青、苏州桃花坞,让学生兼学民艺。那几年尽搞运动,搞业务时间不多,一会儿炼钢铁,一会儿“大跃进”,但一旦有抓业务的时间我就尽力贯彻我的民族、民间的思想。我让陶瓷系、染织系都开国画课。过去画图案的学生根本就不画国画,知识太贫乏,对民族、民间的东西了解太少,缺少感情。学民族、民间,就要了解国画。

王:您对当时从国外留洋回来的人是怎么看的? 怎样发挥他们的特长?

张:民族、民间的大气候起来了,像雷圭元先生,在这样的大气候里开始研究民族图案,他后来编写图案教材,从中国古代的彩陶研究起,思想有些变化。后来文化部搞工艺美术教材编写组,我做组长,在香山搞了两个月,订编写大纲,这时在教学思想上统一起来了。

王:50 年代您参与过好几次大的工艺美术活动,哪一次您的印象比较深?

张:解放后我们中国对外开国际博览会都是我设计的。当时跟苏联好。苏联在北京西郊动物园旁边建了一个展览馆,就是现在的北京展览馆。我们是对等的,也到莫斯科高尔基公园搞个中国展览馆。这个设计是在国内做好的,全部搬过去的。我完全采取中国民族的形式,搞照壁、琉璃瓦呀。开始中国驻苏联大使馆很担心,也有点瞧不起我们,怕中国没有什么设计,就请了苏联专家,按苏联的意思搞。我一看就想,这怎么行呢? 我们已经有了设计。中国使馆的人说已经请了苏联专家了。我说你们也太小看自己的同胞了。我坚决不同意。我把苏联专家设计的照片直接传真给总理,总理一看也不像话,不同意。当时苏联人不以为然,心想看你们中国人设计成什么样子。结果我们只是把高尔基公园的洋建筑包装了一下,变成了中国的。开幕时,几个苏联专家都很佩服,说对中国懂得太少。

王:德国莱比锡国际博览会中国馆,捷克、波兰中国博览会,苏联中国经济政治文化展览会,巴黎国际博览会中国馆,您都是整体设计。

张:那些年我几乎年年出国,家里的事、工艺美院的事管得不是很多。那时总是搞运动,学校也没怎么上课,我就往外跑。

王:您设计的巴黎国际博览会中国馆好像有人想买走?

张:要买。当时中法还没有建交,大使馆还是国民党的。我们是以法中友协邀请的客人身份去的巴黎。这次也是我搞的整体设计。不知是有意安排还是巧合,博览会这边是中国馆,那边就是美国馆,像唱对台戏。我们完全是中国化的,我甚至还搞了两个大狮子。一进大厅,是一个中国的花园,有水池、假山。外国工人根本不会搭假山,是我自己亲自搭的,直接动手摆石头。整个廊子的上头都有檐子,非常有中国情调,展览会开幕后,法国搞园林的人很想把整个花园买去。

王:60 年代以后,还做过工艺美术设计方面的事情吗?

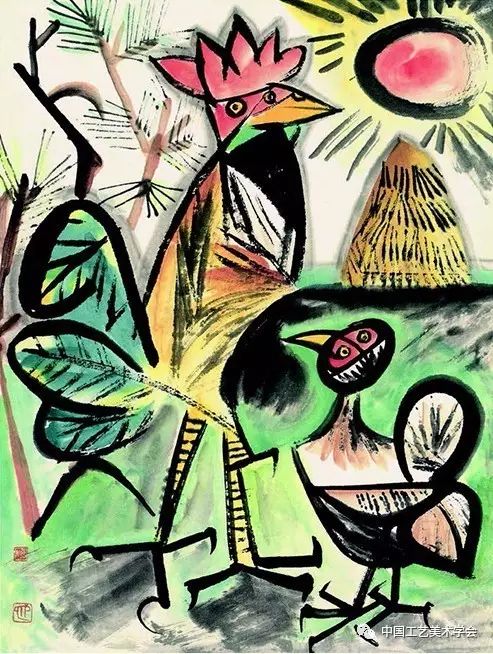

张:不多了,大规模的出国展览的事基本上也没有了,当时是越来越“左”,越来越穷,也越来越封闭。我这一段时间把兴趣转到装饰绘画上来,在装潢系蹲点办学,带学生去云南写生,尝试着结合民间绘画和西方现代绘画如毕加索和马蒂斯的变形。华君武说我是“毕加索+城隍庙”,这当然是一句玩笑话,但“文革”开始时,这批搞变形的装饰画成了我的大罪,在西坝河开几千人的批斗大会,上纲上线,很恐怖。

王:为安全考虑,您当时把几百张装饰画转移到理姨家了。

张:当时家里是无论如何不能留这些画了。那时候我几乎所有人都不相信,也不敢相信,只相信你理姨。她当时一个人守寡,又多年没有工作,在家养病,不受人注意。

理:我也不敢把这些画留在北京。我就把它们送到陕西临潼农村老家的亲戚家里。学校的造反派总不能大老远地跑到陕西去抄农民的家吧?

张:后来情况越来越严重,形势越来越紧张了。我主要是担心一旦暴露牵累到你理姨,我就通知她马上烧了,坚决烧了。

理:我是一边流泪一边通知老家的亲戚烧的。都烧了,一边拉着风箱一边往灶膛里塞,都烧成灰了。

张:“文革”后学校清理地下室时,发现了一堆旧纸,打开后才知道是当年批斗我时做黑画挂的我的几张装饰画,就存下了这几张,因祸得福。

王:“文革”后工艺美院恢复,您出任院长,又工作了几年?

张:搞了四五年。刚好我上任时,首都机场要搞壁画。

王:是1978、1979 年的事。

张:搞了八个多月,睡在机场。

王:机场壁画的整个设想是谁提出来的?

张:那是他们机场来人找我谈的。我想,过去学校搞壁画专业,学生毕业都没有用武之地。现在这些学生都在,散在全国各地。我就跟机场的人说,利用我们培养的人才,搞一个壁画群。

王:壁画专业是什么时候成立的?

张:1958 年,由我提议,国家正式批准在中央工艺美术学院建立壁画艺术工作室。

王:当时为什么想到要建立壁画艺术工作室呢?

张:“大跃进”,到处都在画“放卫星”的壁画,急需人才。北京也在搞“十大建筑”工程,我是美术组长,设计方案中也打算上壁画。

王:壁画专业都开了哪些课?

张:采取“走出去,请进来”的办法。一方面,委派学生赴东欧留学,专攻镶嵌壁画、湿壁画、现代工艺壁画,还委派青年教师去越南学习磨漆画工艺。我们自己的重彩壁画几乎失传了,我从北京一家制帽厂找到了原雍和宫的重彩壁画艺人申毓诚,聘他到壁画专业任教,负责传统壁画工艺的制作。还组织学生和青年教师到敦煌莫高窟、山西永乐宫、北京法海寺等处进行中国传统壁画的观摩和临摹。请来最好的老师给学生讲课,张光宇、祝大年讲工笔重彩写生;庞薰琹讲中国历代装饰;卫天霖、吴冠中讲色彩;郑可、阿老讲人体素描和速写;滕凤谦讲民间艺术欣赏。还有叶浅予、张正宇、董希文、潘絜兹、黄永玉、周令钊、刘凌沧,都按月给壁画专业师生作专题讲座。

王:后来壁画工作室有过创作任务吗?

张:没有。“大跃进”破灭,壁画梦也破灭了。

王:首都机场壁画可以说是圆梦。

张:是的。大家工作起来没日没夜,就像失业很久的老工人,唯恐又一次失去工作的机会。我的一个学生连维云,当年壁画班的尖子,同袁运生一起画《泼水节》。白天,蹲在光线暗淡的架子上,不声不响地劳作。晚上,画各种题材的装饰画习作。夜以继日干了八个月,星期天也不休息。机场壁画一完成,他就去世了。太可惜了,他的精神状态一直很旺盛,从未看出他有什么大病。

王:美术界和新闻界,包括国际舆论,都把1979 年的首都机场壁画看作中国思想解冻的一声春雷、一个象征。那么,您是怎样争取到相对独立的艺术创作权利的?

张:我知道过去那一套,层层审批,审来审去,最后面目全非。我说,我唯一的要求就是审稿权。我建议成立一个三方小组,负责壁画稿的终审。甲方机场出一个人,代表资方;我代表工艺美院,是劳方;文化部由华君武代表。画稿拿来,三个人点头就算通过,不要再层层报批,如果那样我没办法。当时机场也同意了。可是审稿时还是叫了四五十人。那天审肖惠祥的《科学的春天》,稿子很新潮,评审半天没有吭声。我说没问题,内容和形式都有突破,要突破就必然有违常规习惯之嫌。但我相信此稿由她放大和请严尚德同志负责陶瓷监制必定成功。

王:现在来看《科学的春天》仍然站得住。袁运甫说您一句话救了一张杰出的壁画,也成就了一位杰出的女画家。

张:艺术上不懂却又喜欢横加干涉的事过去太多了。不要总拿群众的欣赏习惯来要求艺术家。一个艺术家同时是一个美学教育家,应当使群众在欣赏趣味上得到提高,而不是去迎合。更何况群众也不是在一个艺术层次、一个艺术趣味上的。真正民间的优秀艺术都是想象很奇特、表现很大胆的,为什么一到提群众观点、群众路线时,就把这个给忘了?

王:袁运生的《泼水节—生命的赞歌》中傣族姑娘沐浴的情节,当时掀起很大的一场风波。

张:道学先生少见多怪。有领导一定让我说服袁运生,给那两个少女穿上衣服。我就把文艺复兴时期,教皇让两个画家给米开朗基罗《末日审判》中的男女裸体画裤衩的故事讲给他听,我说肯定一张作品比否定一张作品有时要付出大得多的勇气和胆量。领导不听。我只好把这意思转告袁运生,但我特别提醒他,主意你自己拿。

王:袁运生当然不想既当米开朗基罗,又当画裤衩的画家。

张:时间能说明一切。

王:当时您构思《哪吒闹海》的时候,为什么选择传统的工笔重彩的表现形式?

张:在工艺美术教学中,我一直提倡民族、民间两个概念。工艺美术设计也应该建立中国自己的学派。这是有争论的,有时还很激烈,从一解放就开始了。我同江丰私交非常好,他是个非常正派、正直的人,就是在民族、民间的问题上,我们谈不到一块。选择画《哪吒闹海》,一是因为我刚刚设计完了《哪吒闹海》的动画片,我把它移植过来变成壁画比较省事,二是在机场壁画群中,没有一张纯粹传统工艺的,我这一张算是给中国传统的工笔重彩工艺一次重现辉煌的机会。

王:“文革”后您重新出山回工艺美院当院长,当时有什么想法?

张:恢复工艺美院让我去收拾烂摊子。说实话,我实在不想干了。“文化大革命”对我的冲击太厉害了。但是没办法,还得让我到学校收拾烂摊子。过去斗我的一些人战战兢兢的,(说)张仃又上台了,非常怕我报复。我对这些人都很谅解,这些人做一些事都是大形势所迫,并不是跟我有什么仇。

王:您还搞装饰绘画,搞工艺美术设计吗?

张:基本上不搞了。动画片《哪吒闹海》和机场壁画,算是我在工艺美术方面的一个了结。这当然不是说我不管工艺美术方面的事了,只是精力转移了。

王:转移到焦墨山水画上来了。

张:是的,就像你在一篇文章的题目上说的,从“文革”后期开始,我同焦墨山水结缘了。

《张仃画室·它山文存》

王鲁湘

文化学者