访谈丨马啸鸿:我们能否达到与元代文化相匹配的视觉素养(一)

“在某个特定时刻,如果你真想要做,你就必须要把自己当作一名未来的艺术史家放手一搏,即必须去相信你自己的眼光和艺术史判断力,这是个生死攸关的决定。在那之后你就再也不能回头。”

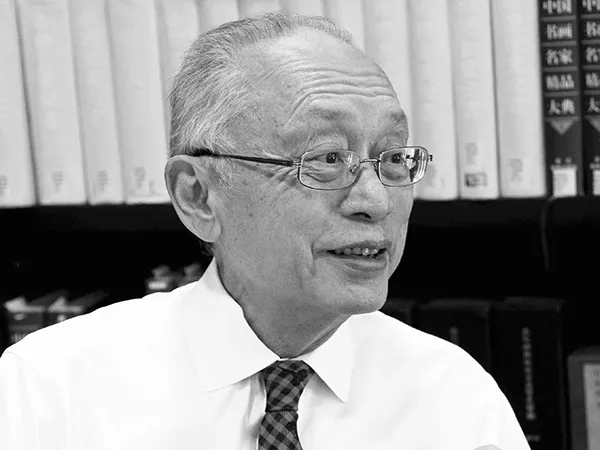

如何把握特殊的元代文化?如何理解“视觉文化”的研究对象与工作方法?英国伦敦大学亚非学院马啸鸿(Shane McCausland)教授的专著《蒙古世纪:元代中国的视觉文化(1271-1368)》今年由三联书店出版刊行。澎湃新闻对马啸鸿教授进行了专访,谈及他的求学之路、研究方法以及他眼中的元代文化和艺术。

本文受访者为马啸鸿教授,澎湃新闻采访

采访丨澎湃新闻记者 钟源

译丨赖星睿、宋林鞠

澎湃新闻:

您从何时起对中国艺术史产生兴趣?在伦敦佳士得工作以及普林斯顿求学的过程中,您获得了哪些启发和学术积淀?

马啸鸿:20世纪80年代末,当我还是剑桥大学的本科生时,我所研读的专业在当时称作“东方研究”,经过两年的学习,我认真考虑了是否要转到艺术史专业去完成学位课程的后半部分。但我最终没有这样做,因为在那个时代的剑桥(我的经历无法代表今天的情况),艺术史的研究范围仅限于从剑桥到博斯普鲁斯海峡的地理区间,甚至可能只到英吉利海峡。我知道英国或欧洲艺术并非我的长期兴趣所在,尽管我曾尝试探索不列颠群岛北部和西部凯尔特艺术的“岛屿传统”,也在伊曼纽尔学院(Emmanuel College)策划了自己的第一场艺术展览,独自一人驾驶小巴士穿越暴风雪去收集展品。

我的美国同学梅逊(Charles Mason),后来在加州大学伯克利分校师从高居翰(James Cahill),现在在密歇根州担任博物馆馆长。我们俩都被中国艺术所吸引,而我们的课程内容主要是中国历史和语言,虽然课程本身非常优秀,但我们在艺术史方面并未有太多收获。我们的一位授课老师是鲁惟一(Michael Loewe),他是专攻汉代制度史的大学者(据我所知,他从未去过中国)。他向我们介绍了杰西卡·罗森(Jessica Rawson),当时她负责大英博物馆东方古物部。但到头来,这一切都没有什么成果,因为我们实际上对绘画更感兴趣,而英国的传统是研究玉器、青铜器和陶瓷。在1989年秋开始的第三学年中,我们本打算作为留学生前往中国学习,很可能是到天津或复旦大学,但最终没能成行。

大学的最后一年,我在研究唐代历史的学者麦大维(David McMullen)教授指导下,撰写了本科论文,讨论内容是唐代古怪书僧怀素的一组诗,这些诗歌描述了他的“表演艺术”。但我的导师正确地评价了我的论文“有点生硬”,我不会推荐任何人去读它。

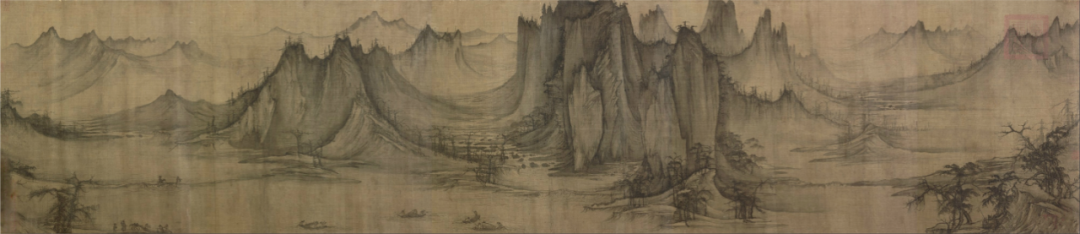

在某个时刻,我开始意识到,其实我从小就为中国山水画所吸引,当时我在读一些漫画书,里面的人物乘坐魔毯来到中国——一个有着专制皇帝和魔法师这些老套刻板印象的中国,但不知何故,却也像我后来意识到的那样,那里还有着壮丽的北宋山水画。对我来说,堪萨斯城纳尔逊-阿特金斯博物馆收藏的许道宁《秋江渔艇图》仍然有着无法抗拒的魅力,每次我看到它都会感动得无以言表:如此古老,如此深刻的想象力和情感表达。它简直是最完美的山水画。

最近,我意识到这幅画的水平卷轴形制(horizontal scroll format)与宋代的山水画的主流背道而驰,可以说是具有颠覆性的——至少是相较于郭熙大约20年后在纯宫廷宣教框架下创作的《早春图》这样的“杰作”而言。相比之下,如今无处不在的宣教艺术是多么平庸,真是遗憾。

我在1991年加入伦敦佳士得国王街办公室(指位于伦敦的佳士得拍卖行的办事处,具体位置在国王街8号——译者),作为一名初出茅庐的艺术界职业人士开始了我的从业生涯。由于我已经具备了大学本科水平的中国文化历史知识,并掌握了基础的中文阅读和口语能力,我很快就熟悉了我们在伦敦拍卖的主要明清艺术品范围。实际上,早在1992至1993年,我就被派往香港执行业务,借调至太古佳士得有限公司(Christie’s Swire)。那里的拍卖会上能看到更多画作。如果算上竞争对手苏富比的拍卖品,每年的销售活动会持续六天,一年两次。尽管我并非中国绘画部门的正式成员,但佳士得的中国绘画专家黄君实(K. S. Wong)——他在美国中西部学习过——如果我没记错的话,他应该是师从李铸晋,以及他的助手江炳强(Ben Kong),都对我十分慷慨并给予许多鼓励。

在一次从香港前往纽约协助佳士得拍卖的行程中,我在公园大道的拍卖场被介绍给了方闻教授。得知我对研究生学习感兴趣后,他邀请我前往普林斯顿。我们一见如故,他非常具有说服力地让我加入了普林斯顿的东亚研究艺术史博士项目。普林斯顿的同学们有时会戏称我是方闻的“关门弟子”,但其实我并不是。方闻教授最初希望我在1993至1994年间前往台北故宫博物院,负责监督即将于1996年在纽约大都会艺术博物馆举办的“中华瑰宝”(Splendors of Imperial China)拍摄展品的工作。但这个计划并没有实现,最终我在1993年秋天开始了在普林斯顿的学习。

当时,方闻教授正在学术休假,他撰写自己的展览目录,同时参加了清水吉孝(继任岛田修二郎)主持的日本艺术研讨班,以及罗伯特·贝格利(Robert Bagley,师从罗越[Max Loehr])主持的中国青铜器研讨班,还有余英时、高友工和裴德生(Willard J. Peterson)主持的东亚研究研讨班。在这个过程中,我得以有机会在纽约大学艺术研究院(IFA)跟随乔迅(Jonathan Hay)学习,那时他刚从耶鲁大学班宗华(Richard Barnhart)教授主持的学术项目毕业。我每周都会前往纽约参加乔迅关于石涛的研讨班(在晚间的7到10点),并结识了他的博士和研究生们。在1990年代的纽约及其周边,你有机会遇到很多人。

在普林斯顿期间,我在大学博物馆里策划了自己的第一场中国艺术展览,主题是山水画艺术,并得到了时任馆长刘怡玮(Cary Y Liu)的帮助,他最近刚刚退休。刘怡玮是一位杰出且要求严格的学者,我非常重视他的意见。与此同时,我的其他同学也在攻读博士学位,他们包括学者和策展人姜斐德(Freda Murck)、孙志新、许杰、林丽江、经崇仪、Gennifer Weisenfeld、Melissa McCormick、Janice Katz、L. Ping Foong、Yukio Lippit、卢慧文、李安敦(Tony Barbieri-Low)、Kevin Carr以及其他多位同仁。

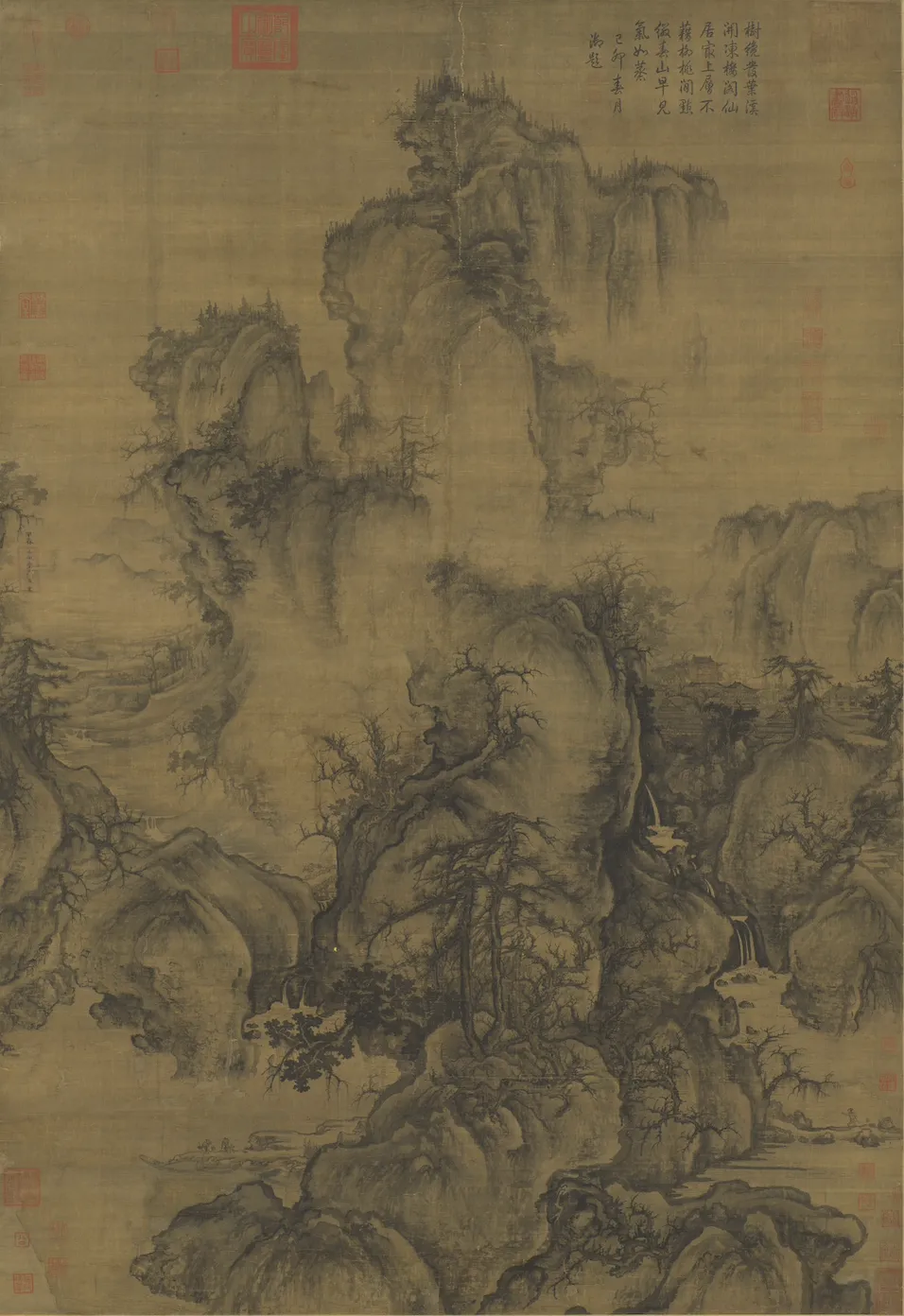

在1998至1999的写作年里,我作为博士研究员(doctoral research fellow)在纽约的大都会博物馆工作。我清楚地记得时任策展人、现任亚洲艺术部主任何慕文(Maxwell K. Hearn,他是另一位普林斯顿大学的毕业生)走过我的办公室门口,说:“它到了!你想来看看修复工作室里的那幅画吗?”他指的是大英博物馆收藏、张大千在1960年左右伪造的《茂林叠嶂图》。我们将它与《溪岸图》并置观看,当时后者刚由大都会从王季迁手中购得,并被认为出自董源之手。当然,高居翰随即便提出《溪岸图》也是张大千的伪作。

在我看来,这两幅画截然不同,可谓云泥之别,根本无法等量齐观。托名巨然的伪作《茂林叠嶂图》显然是人为做旧,你可以看到张大千的笔墨风格和画面上的点状技法。我并不是说《溪岸图》一定是董源的作品,但我怀疑它不会晚于14世纪。因此,当有关《溪岸图》的争议在随后的会议上爆发时,我很高兴能有机会能事先亲眼审视这两幅画作,而且自己心中也清楚我们面对的是什么情况。

方老师是个极富魅力的人,他体格高大、面带微笑,有一双犀利而充满智慧的眼睛。身为一名师者,他总能鼓舞人心。不过有时候,他强烈渴望钻探概念或联系上的内涵,也会不太容易理解。在极少数的情况下,他也会有点尖锐。他总是与时俱进,例如,尽管他本质上是一个实证主义者,但他对后结构主义理论也保持着兴趣,并且轻松地接受了新奇的“电子邮件”。他喜欢使用格言,譬如“稳中求快进”(go quickly slowly)和“有话直说,言出必信”(say what you mean, mean what you say)。他总是对各种问题刨根问底,所以他的中国绘画研讨课以其超长的时间而闻名,有时会远远超出原定的三个小时。这个研讨班是在艺术图书馆的远东研讨室上的,室内四周环绕着中国绘画经典照片资料。

他也会自嘲,就像《中华瑰宝》(Splendors of Imperial China)在《超越再现》(Beyond Representation)问世后不久出版时(它们都是非常厚重的“咖啡桌书”,coffee table books),他的家人告诉他,他所有的书都是一样的。他还说他真的不能用中文写书,因为他已花了这么多年来锤炼自己的英文表达。当他的出版物出现中文盗版翻译时,他并没有太在意。我几乎听不懂他说的中文,因为他有很浓的上海口音,不过他只和那些不会英语的人说中文,而在二十世纪最后十年里,这种人在美国并不多。另外在1990年代,研究人员也不怎么去中国。至少我从1988年起就没再去过中国,直到2000年以后。

在普林斯顿的学术训练期相当长——从入学到博士生候选人资格考试需要三年时间,因为我们不仅要学习日语,还要学习第二门欧洲语言——但在某个特定时刻,如果你真想要做,你就必须要把自己当作一名未来的艺术史家放手一搏,即必须去相信你自己的眼光和艺术史判断力,这是个生死攸关的决定。在那之后你就再也不能回头。

我的博士论文差一点就做了陈洪绶(需分析整理庞大的作品体系,要考虑大量真伪问题;这是一个极具吸引力的题目,由画坊延伸至版画印刷制作等实践,堪与伦勃朗媲美),但最后还是转到了赵孟頫——中国艺术史上最具争议的艺术家之一。要在三年内完成这项研究相当艰难,可能也算创下记录,因为那时候大多数博士生需要更长的时间。但正如我对自己指导的学生所言:只有一种好的博士论文,就是完成了的博士论文。

总的来说,我在普林斯顿的博士生涯充满惊喜且相当充实。虽然其他大学很难拥有像普林斯顿那样的资源,但我还是会尽力将那种经历中的某些东西,传承给我在伦敦大学亚非学院(SOAS)指导的博士生们。我很看重他们这个集体,因为他们是我曾助力栽培的未来研究者。

二

澎湃新闻:

本书在副标题中采用的“视觉文化”(visual cultures),它是一种怎样的研究方法与范式?您能否描绘一下元代文化不同时期的大致图景?

马啸鸿:“视觉文化”这一概念有几方面的作用。首先,如果你愿意退后一步,以“视觉文化”审视整个时期的艺术,你就能超越任何单一审美媒介或形式的主导性,比如书法或绘画,这些媒介或形式可能很容易被语文学(philology)所引导;你会将其研究范围扩展到所有媒材,包括墓室壁画、版画、陶瓷、玉器,等等。这种文化平等化力量令人耳目一新,它促使我们思考艺术家和创作过程,关注艺术作品中所体现的物质性和触感,以及不同媒介之间的相互关系和媒介间性(intermediality)。例如,我们探讨哪些图像会在不同媒介间转换,这一转换是如何发生的,何时发生的,又是通过谁的手进行的。这也削弱了语文学这种研究方法的普遍性乃至排他性,有助于验证其他被历史低估的知识领域和知识生产模式(如物质性、视觉性、空间性和触感性),它们在中国传统学者精英的著作中并未得到充分讨论。

这段时期的各种分层社会群体也是如此。长久以来,我们习惯于从被剥夺权利的南方儒家士人的角度,来欣赏元代艺术史的故事。现在,是时候考虑艺术在其他群体中发挥的社会能动性(social agency)了,他们可能是在政治上更具影响力的观看者和参与者:包括蒙古人、色目人、北方人(“汉人”,也包括女真人和高丽人),以及南方人(“南人”),更不用说皇室、使节、商人、来自大元汗国和大蒙古国疆域之外遥远地区的访客和旅行者,还有女性。当所有这些元素加在一起时会发生什么?这就是为什么“视觉文化”(visual cultures)是复数形式(至少在英语中是如此)。可惜的是,当翻译成中文时,这种复数形式有点丢失了——将“cultures”译作“文化们”听起来有点奇怪。

对我来说,视觉文化这种方法,实际上讨论的是艺术品在特定文化语境中的社会能动性:想想盖尔“艺术与能动性”的理论和方法吧(Alfred Gell, Art and Agency, 1998),只不过它是运用于艺术史中,并借助了图像学和物质文化研究的方法。在中国艺术史中,“过去”即使不是艺术创作的核心,也常常被认作重要因素(如“复古”等),但在“视觉文化”中,过去本身并不是那么重要(例如远不如在“追根溯源”或目的论的历史思维模式中受重视),“过去”只有在当下被引用、表现或重演时,其价值和力量才得以凸显。赵孟頫在这方面的价值实际上被低估了:凭借他对过去的百科全书式的了解,他可以将中国绘画的全部要法运用到自己的艺术中,并通过在新作品中援引和复现过去的形式达成这一点。与此同时,在同样的作品中,他还创作出与同期广大社会群体直接相关的绘画题材,鞍马画就是一例,他以一种引人注目的方式,吸引了除他的南方同仁以外的其他社会群体的兴趣。他比几乎所有的中国艺术家都更了解蒙古人生来就是骑马射箭的好手,做梦都想出去打猎。

蒙古时期的断代问题极其困难复杂,更不用说艺术上的断代了。现在的普遍看法是,“大元”的意思就是“大”(即“大”和“元”都表示大),“蒙古大元国”或称“大元蒙古国”中的“大”就取此意。因此,尽管忽必烈在1271年才引入“大元”这个“王朝”或汗国名称,该名效仿了契丹人建立的大辽和(半游牧的)女真人建立的大金(也许还有党项人建立的大夏)的游牧模式,但这个名称可以追溯到1206年,当时铁木真成为成吉思汗,统一了蒙古诸部,实质上已建立了大蒙古国。

从近期的学术研究中可知,研究人员尝试通过一种特殊的命名方法来解决早期元朝没有特定名称的问题(除了称之为“大朝”),这个没有名称的时期(此说法遵循了一种逐次更迭的“天命”历时性模型)始自1206年,终于1271年(或1279年,如果认为南宋在那时才丧失“天命”的话),被学者们称之为“早期蒙古时期”。或者,他们将广泛意义上的(拉丁文:in sensu lato)元朝定义为从1206年延伸至1368年的时段。在任何时期划分中,铁木真在1206年成为成吉思汗无疑是一个重要时刻。同样,1368年也是一个关键时刻,那一年,由于蒙古内部的冲突,蒙古人在中国退回到了今天的内蒙古地区,而非草原地带——尽管对于蒙古人来说,大元并没有在这一刻结束,而是作为所谓的北元继续存在。忽必烈的统治期显然十分重要,它始于1260年,就在不久前的1256年,统一的大元帝国开始分裂为四大汗国,而他的兄长旭列兀在波斯建立了伊儿汗国这个大元的藩属汗国。

1295年,伊儿汗国在合赞汗的领导下接受了伊斯兰教。在这点上我们可以学到些什么呢?这是一个重要的日期。我还认为,14世纪20年代绝对是一个关键的十年,我想迟早会有人就这十年写出一本引人入胜的著作(也许我会)。14世纪20年代,有影响力的中国学者在这一体系中仍相对是局外人,但他们对蒙古大汗的王权赞不绝口。没有人能清楚地看到政治体制是如何承受压力的,他们也无法预料到,14世纪中叶的气候异常将给蒙古政权带来生存挑战。仅在几十年前,蒙古人就已经知道他们前所未有的世界帝国正在创造历史,这可见于14世纪早期拉施特(Rashid al-Din)受命编写的蒙古世界通史《史集》(Jami al-Tawarikh)。

马啸鸿(Shane McCausland),普林斯顿大学艺术史博士,英国伦敦大学亚非学院美术史与考古史系中国美术史教授,英国艺术与人文研究理事会(Artsand Hlumanities Research Council)成员。主要研究方向为中国美术史、中日绘画交流史和中国视觉文化等。著有《赵孟頫:忽必烈时代中国的书法与绘画》(2011)等;编有《顾恺之和他的警世卷轴》(2003),《古原宏伸关于宫廷侍女卷轴画警世性的探析》(2001)等。同时为中国艺术的学术型策展人。