学术交流

研究 | 翁连溪:通俗的雅调——关于“姑苏版画”的思考(一)

“姑苏版画”和“苏州版画”都可以作为清代各个时期在苏州制作的各种风格、技法、题材及用途的独立版画统称。它们不是凭空产生的“纯民俗”艺术,而是有着深厚的文化基础、绵延而成熟的技法传承,最初源于统治阶级的审美趣味。它的题材是“节制”的,最终在儒家“入世”的哲学观念下走向民间。姑苏版画的艺术家们具有多重身份,一方面是力求“学而优则仕”“邦有道则仕”的儒家思想捍卫者,一方面又是工匠、小手工业者、商人,在调和身份矛盾的过程中,他们的确向内、向外“双向”努力追求着艺术“语言的陌生化”。

图1《多子演乐图》纸本 106cm×62cm 清中期

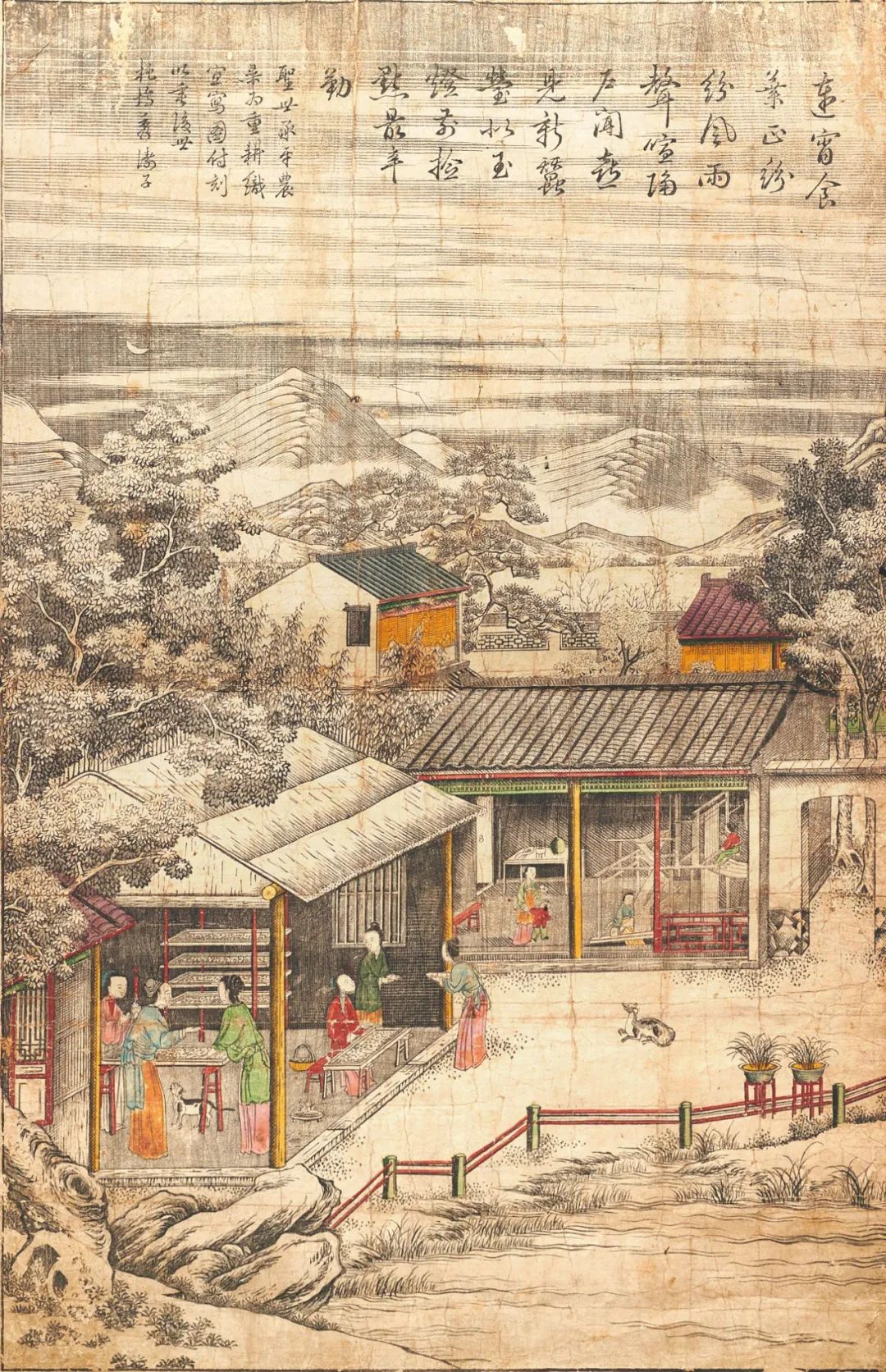

图2 《耕织图》纸本 57cm ×35cm 清早期

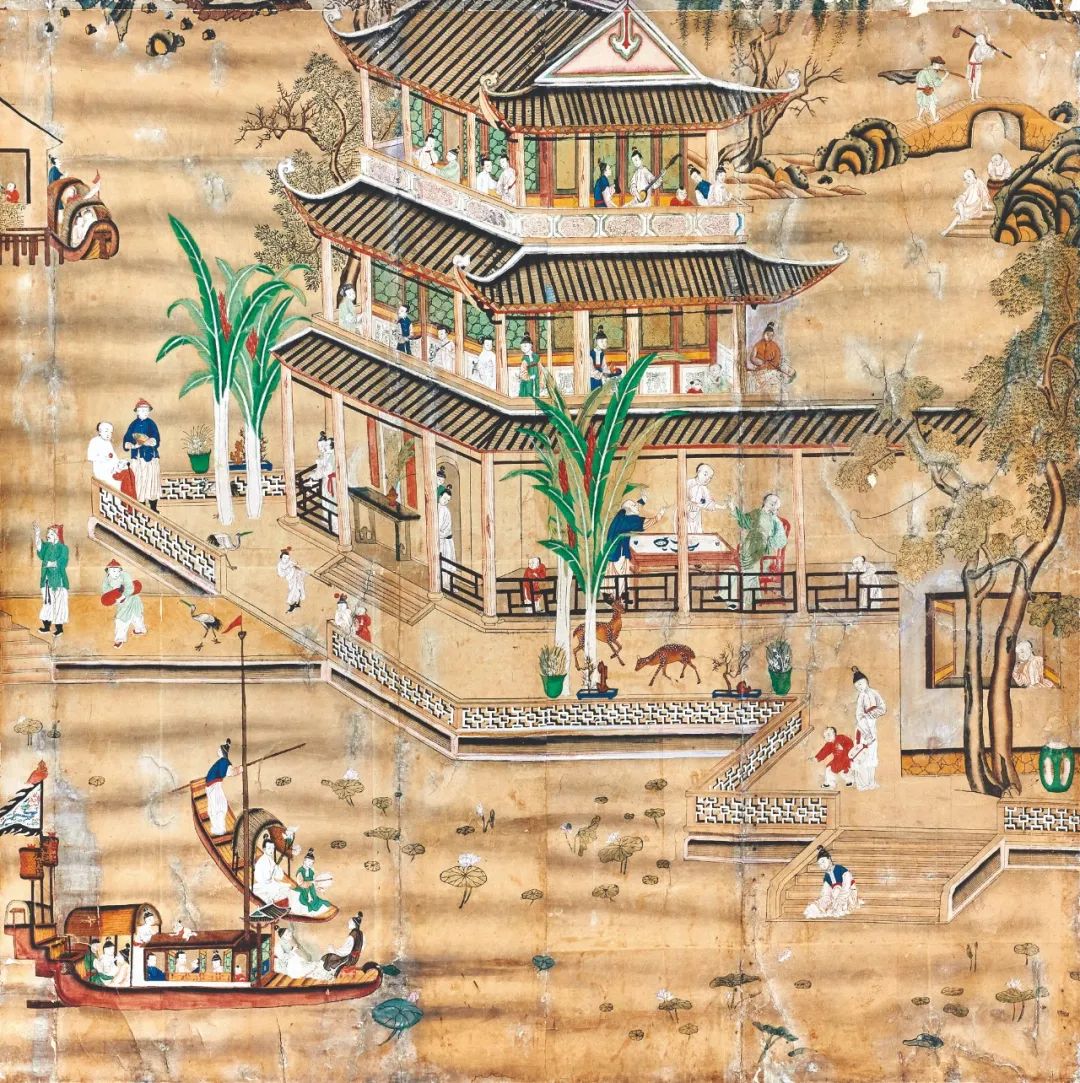

图3 《销夏游乐图》纸本 162cm×162cm 清早期

责任编辑:张书鹏

文章来源:美术杂志社

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会。