学术交流

研究 | 王瑞芹:一种漆语言的观念性艺术——漆画

西汉 漆面罩绘鸟兽云气图

西汉 漆棺彩绘山鹿图

西汉 马王堆1号墓出土木板漆画屏风

戴湘文《心迹图》

李冰伊《粉墨登场》之一

杨国舫《灰起》局部

刘春潮《中国莲系列》

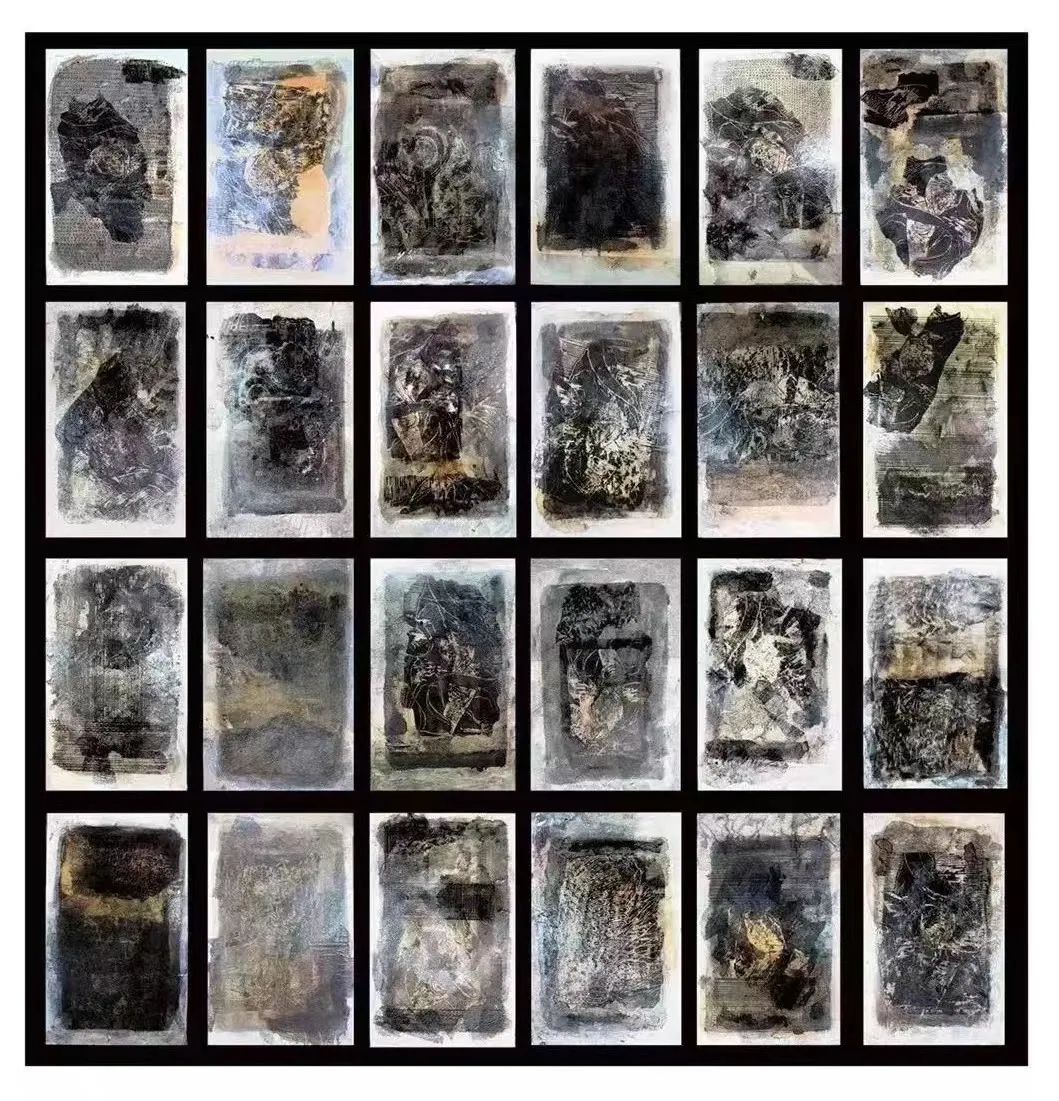

汪天亮《大器系列》

责任编辑:张书鹏

文章来源:艺术学文选

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会