研究 | 谭晓宁 徐东升:施洞苗族母花纹样的生成与转化研究(二)

时间:2024-01-15 来源: 中国工艺美术学会 浏览量:

116 分享:

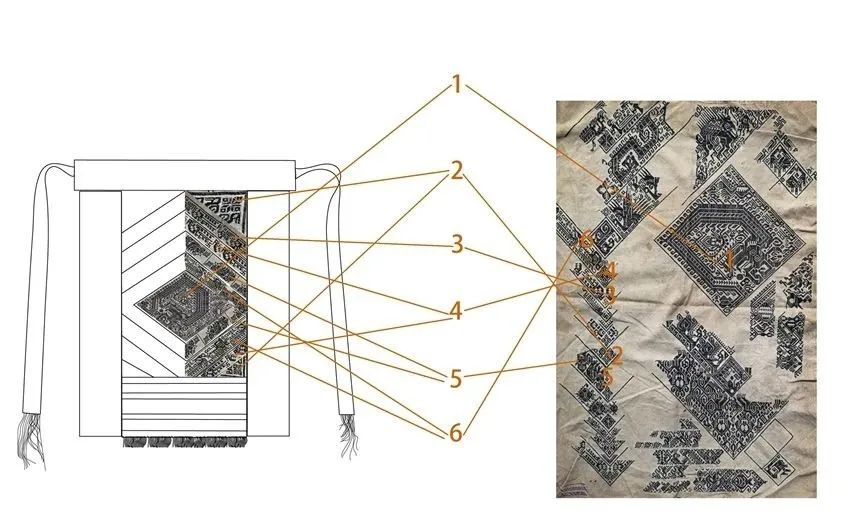

施洞苗族母花纹样的转化主要是指,利用挑经数纱的方法将刺绣纹样转化为织锦纹样。具体而言,就是将有限数量的刺绣母花纹样通过打散、组合、重构等方法转化为可以无限重组的织锦纹样。在这种转化语境下,母花绣片作为织造时的“纹样库”,母花纹样则作为纹样库中的“预制零件”为苗族女性提供库存之需,进而将其转化为新的织锦纹样。对于施洞苗族母花纹样而言,将以刺绣形式存在的母花纹样转化为以织锦形式存在的服饰纹样,这不仅是技术层面上的闭环,亦是施洞苗族女性修习技艺全流程的完结。施洞苗族母花纹样兼具形式上的稳定性和组合上的灵活性之特征。如何在转化中既能保持母花的稳定性又能达到母花在形式上的多样性和丰富性?这看似一个矛盾,实际上,心灵手巧的苗家女性通过“转移”“组合”“打散”“重构”的设计手法,将“有限”的母花纹样转化成“无限”的视觉文本。也就是说,在母花的使用过程中,每一个母花纹样都作为“视觉语素”来使用,构成整个母花纹样系统中最小的、不可再分的视觉图形单位,它既可以作为独立运用的视觉单位,又是构成庞大视觉语汇系统的素材。这些元素在转化过程中独立存在,不断复制。它们的数量是有限的,但通过不同的排列组合,可以达到视觉符号的不断扩容,从而达到从有限到无限的量变累积。如此一来,在转化后的视觉形式中既能保持其“母”的本源性,又实现了纹样的多样化和丰富性。(图10)

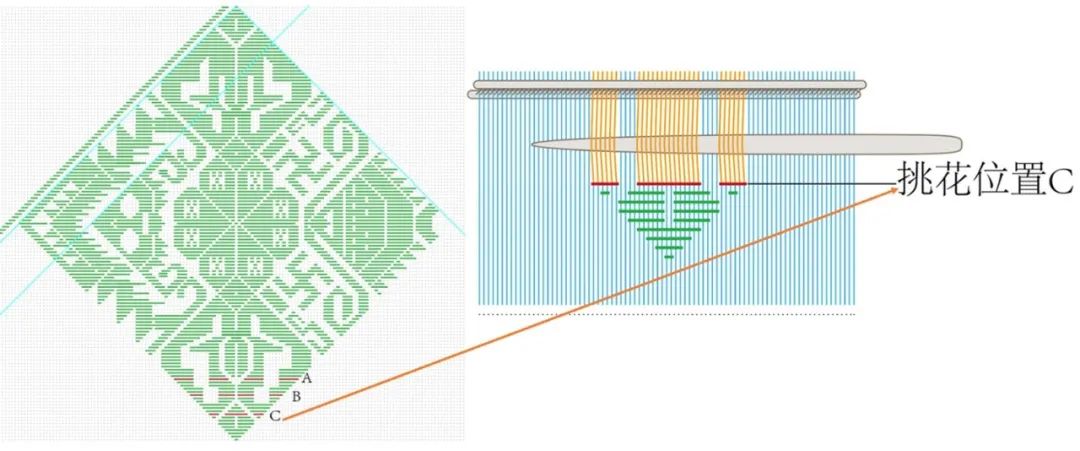

施洞苗族母花绣片与织锦围腰上纹样的对应示例

施洞苗族“母花纹样”从“有限”到“无限”的转化是施洞苗族织锦纹样繁缛夺目、神秘多姿的重要原因之一。“母花纹样”作为一种被复制、临摹的“母题”“标本”,是因其具有“原型”“标准化”的特征。从“母花纹样”到织锦纹样的织造过程就是“标准化”零件以不同的组合方式迅速“组装”的过程。母花纹样上作为视觉语素存在的纹样个体在形式上是固定不变的,但位置却可以自由变化。“母花纹样”上的每一个纹样都如同“拼图”的一个单元,在织造时会按照施洞苗族的神话传说、图腾崇拜、历史故事、生活情境等选择不同的“纹样”进行组合,这种组装的过程与“拼图”一致。以人纹为例,人纹除了与龙纹搭配,还可以与蝴蝶、鸟、花等各种纹样组合。换言之母花绣片上的纹样就是一个“模件库”,施洞苗家女性根据织造的需要不断从这种“标准化”的模件库中提取库存进行自由组装。出于装饰的需求,施洞苗家女性就是利用这种数量有限的装饰母题——“母花纹样”进行无穷无尽的组合排列,根据叙事情节的需要,将不同的纹样“模件”进行位置的挪移和置换。

这种通过“模件化”系统对纹样进行序列整合、位移的手法,不仅是一种构图技巧,也在最大程度上保持了纹样母题的稳定性和其自身携带的内涵。同样如雷德侯所言,“如果认为每一装饰母题和具体形象都有特定的图像志意义,并且假定饕餮纹的每一变体都充满象征色彩,则同样有失偏颇”[11]。不可否认,施洞苗族织锦纹样自身携带着丰富的内涵、象征寓意以及远古的历史性叙事情节,但是“模件的组合有一定的随意性”[12],在施洞苗族织锦纹样中,除了有蝶母图腾、苗族古歌中的叙事情节外,也有部分纹样的组合只是出于织造者的个人喜好和追求形式上的丰富性。如人纹与花朵的组合、蝴蝶与花朵的组合,这类组合更像是出于形式美的需求而自然拼凑的纹样形式,并没有指向明确的深刻寓意。

母花纹样的这种“模件化”组合排列形式,首先确定该族群支系的纹样母题,然后通过拼合、嫁接这些纹样个体,从而创造出源源不断的苗族织锦装饰艺术。也就是说,对于织锦纹样而言,母花上的纹样就是预制的标准化组装“模件”,通过不同方式组装以后,这种有限的常备“模件”就会创造出变化无穷的单元组合。毫无疑问,装饰的需求是施洞苗家母花创造的目的之一,以“母花”为载体的织锦纹样是施洞苗家盛装上衣和织锦围腰上的装饰主纹,这些纹样无论是以单体形式出现,还是组合形式出现,都能适合进织锦幅面上的“路纹”之内,这与雷德侯论述的“文字体系中对模件的定义”一致,即“它们是可以置换的构件,能够组合为装饰单元”[13]。就其理论逻辑而言,施洞苗族就是在这种模件化的生产体系下,将有限的母花纹样转化为数量上可无限扩容的织锦纹样。

在施洞苗族,母花纹样、织锦纹样、织锦围腰共同构成了从“绣”到“织”技术转化的要素集合。织锦围腰幅面上的构图格式影响着织锦纹样的呈现布局,同样,织锦纹样的呈现布局与母花纹样的构图格式也形成互动关系。

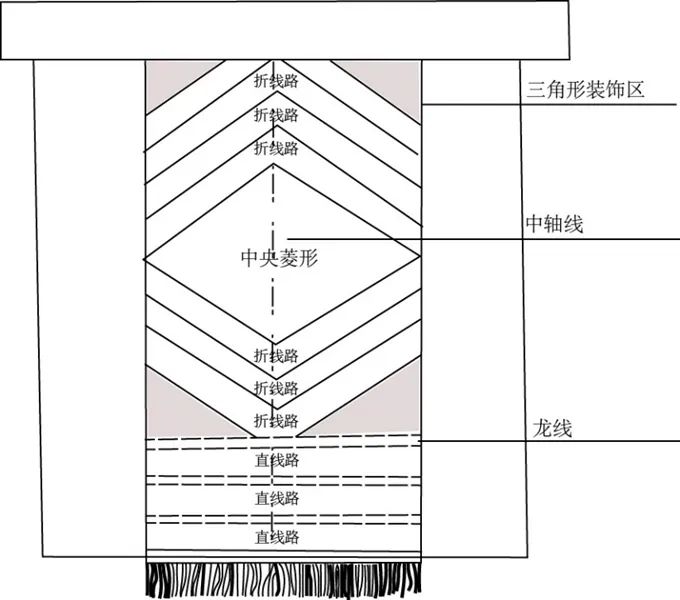

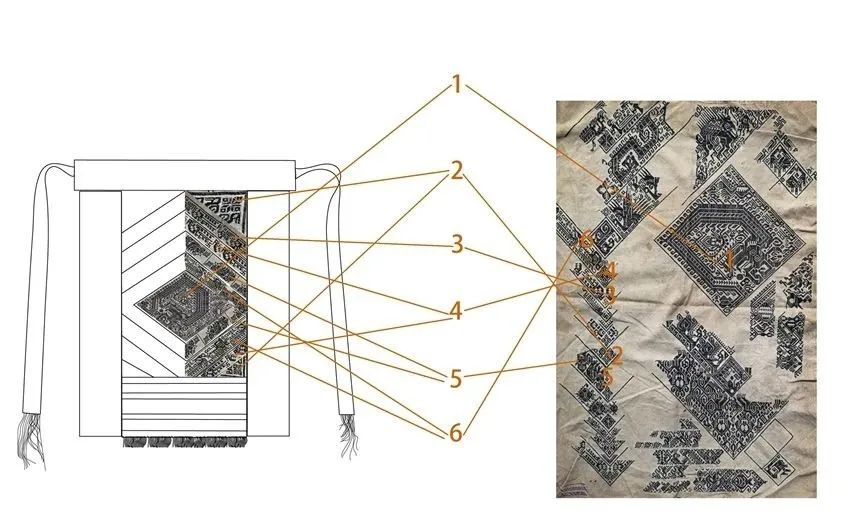

无论是从纹样的结构形式上,还是布局呈现上都具有高度的适配性。以图11 为例,在施洞苗族,所有素色母花绣片上的纹样并不是按照横平竖直的方式进行排列,而是按照一定的倾斜角度来布局纹样,采用这种倾斜的编排方式是为了在后期织造过程中适配织锦幅面上的纹样布局。施洞苗族织锦围腰是以位于幅面中轴线上的中央菱形为构图视觉中心,在布局上以中央菱形为参照物,向上下两个方向辐射出多层互相平行的折线,每一层折线的折角均位于中央菱形的中轴线上,形成一种左右对称、上下平行套叠的秩序感。两条折现之间的倾斜空间,施洞苗家称之为“路”。(图12)

施洞苗族母花的纹样布局

整个织锦幅面上的纹样就分布在中央菱形及其“路”内。其中菱形内的纹样是面积最大、主题最突出的纹样,是织锦围腰纹饰的点睛之处,也是整个织锦围腰的视觉中心。这种观看方式势必也会对织造技艺产生要求,在织造过程中首先要确保织锦幅面中间纹样的完整性,至于边缘纹样是否完整则按照织物幅宽尺寸来灵活取舍,针对如何在织造过程中保证中间纹样的完整性,施洞苗族女性创造出了有别于其他地区的独特织造方式。(图13)

其中确定第一针的位置是其有别于常规织法的最大特色,第一针的位置不同于其他地区从织物的两端开始,而是从织物最中间的位置开始,即从织锦围腰处于中轴线上的中心点开始织造,这种织造方式能够保证织锦幅面上中间纹样的优先织造权,继而能够保证中间纹样的完整呈现。

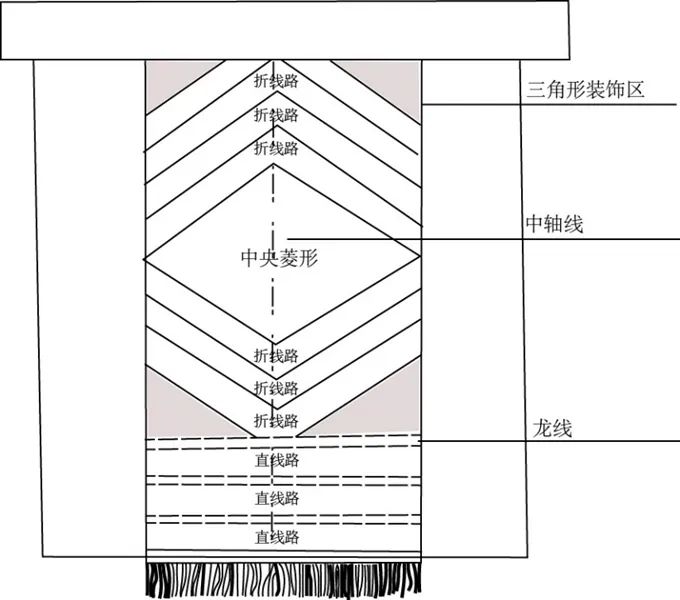

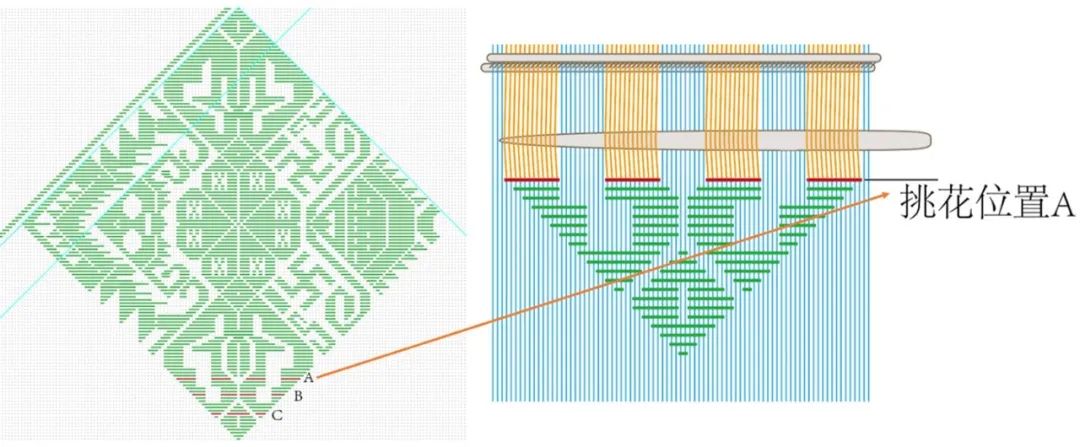

施洞苗族另一个独特的织造环节叫作“铺路”。所谓铺路就是使用一根被弯曲成V 形的丝线作为参照物,将V 形线的顶点安放在第一针的中心点上,再按照母花纹样的倾斜度不断调整V 形线两条边的倾斜度,以使织锦纹样的倾斜度与母花纹样的倾斜度一致。接下来,会根据母花绣片选择每一“路”内所需要的纹样,反复筛选。这个过程会持续很长时间,一旦决定下来,整件围腰的纹样走向、倾斜角度、纹样大小都不能随意改变。这个过程在织造环节中起着承上启下的作用,非常重要。铺路环节确定之后,施洞苗族女性就开始从中间第一针向两边织,待第一纬完成之后,从第二纬开始便恢复到常规的织法,即按照从左往右或从右往左的顺序织造。施洞苗家女性在织造时既不需要汉族复杂的花楼设备,也不需要少数民族的竹笼提花,而是仅凭这一方小小的母花绣片就能织出繁缛、瑰丽的神秘纹样。(图14)

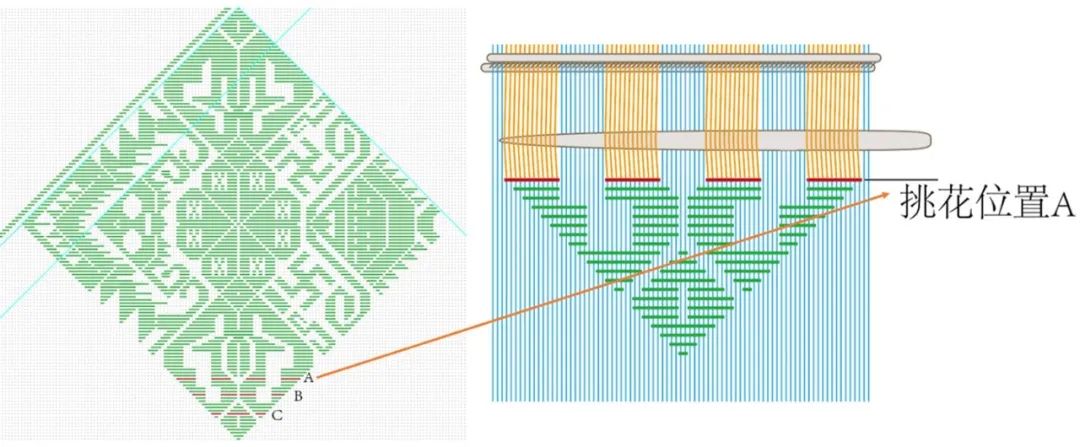

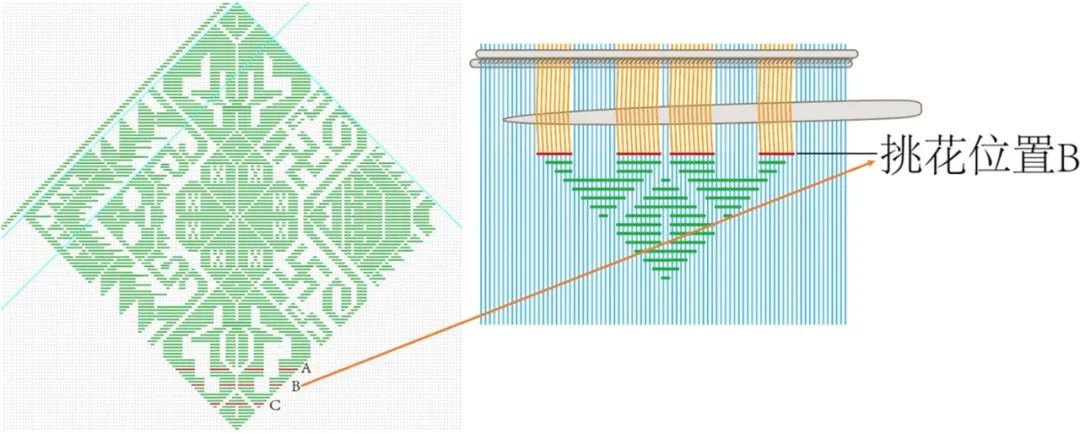

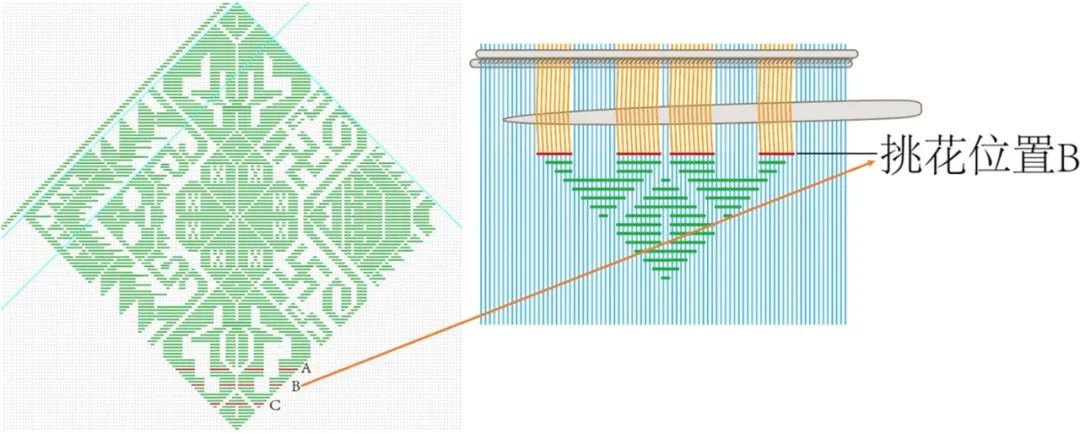

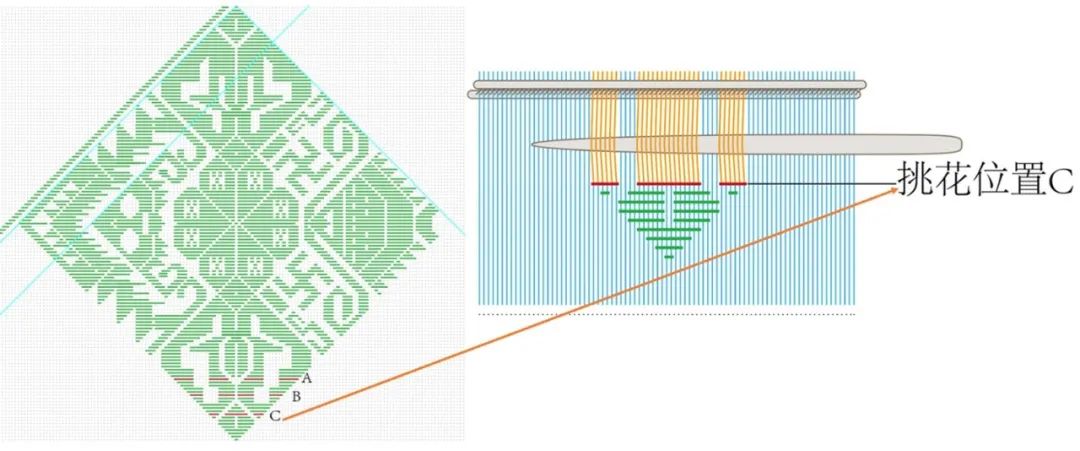

织机上的花本信息(左图为大花楼织机的线制花本, 右图为竹笼机的线制花本)施洞苗家织锦技艺的核心是“数”,从第一纬投梭到最后收尾无不与“数”息息相关。如图15、16 所示,在织造过程中“数”的对象有两个,一个是“数”母花绣片上纹样所占底组织经线的数量,另一个是“数”平铺于织机上的经线数量,按照计算出来的经线根数进行投梭打纬。这个“数”的过程就是把母花绣片上的图案复制到织锦幅面上的过程。

施洞苗族挑经数纱示意图(用竹针将母花绣片上A 组经线依次挑到竹针上)

施洞苗族挑经数纱示意图(用竹针将母花绣片上B、C 组经线依次挑到竹针上,不起花的经线则压在竹针反面)苗家女性在织造时将母花绣片放在织机旁边,按照母花绣片上纹样轮廓线占经组织线的数量进行织纬。织造时从右往左依次数纱投纬,在数纱过程中要严格按照母花绣片上纹样的跨经数量为准,母花绣片上纹样部位所占几根经线,织造时起花纬线也要跨相同数量的经线。只有母花绣片上纹样的跨经数量与织锦上纹样的跨经数量完全一致时,纹样才能被准确无误地复制到织锦幅面上来。假若过程中出现“数纱”有误的现象,则相邻部位的纹样也会受其影响。织锦配色就是在挑经数纱的基础上,将织锦幅面上需要配色的经线一组一组数出来,再用结成线圈的丝线绑缚于所需的经线位置处,最终使配色丝线固定在织锦幅面上,以达到正面织反面看的效果,如图17 所示。总体而言,施洞苗家织锦的过程,就是在母花绣片的指导下数纱投纬的过程。在这个过程中没有像汉族花楼机或少数民族竹笼机那样预先编好花本,这种直接由二维纹样转换为花纹信息的过程是在人工“数”的过程中完成的。数纱的过程耗工巨大,每织一纬都要重复数纱,是一个手、眼、心、脑高度协同配合的过程。这种费时耗工的织作技艺之所以传承至今,与施洞苗家女性是分不开的。当熟练掌握这一技艺之后,施洞苗家女性对“数”有了惊人的准确掌握和强大的估算能力。

客观而言,母花绣片作为纹样的模本与技艺指导的载体有其长处,也有不可回避的短板。相较于花楼织机和竹笼机来说,其长处是信息存储方式从立体(线制花本)转为平面(母花绣片),从大空间转向小空间,从携带、存储的单一性转为携带、存储的灵活性。具体而言,一方面,母花绣片改变了织造时纹样信息存储的方式,纹样信息从储存在笨重庞大的花楼上、竹笼上改为存储在小小的一张方寸之布上,既节省了存储时所需的空间,又便于储藏。另一方面,以绣片作为织造信息存储的载体改变了以往“固定不变”的存储空间。母花绣片体积小,便于携带,因此这种织造信息存储的载体可以在人与人之间、家庭与家庭之间,甚至在村寨与村寨之间自由流动、传阅,加速了母花纹样在支系间的传播和流通。

母花纹样也凭借这种公共性、动态性塑造了其在族群中的稳定性和共识性。同时由于母花纹样是凝固在布面上的织造信息,因此不论是对于纹样还是织造信息而言,都是固定不变的,那么这种稳定性也促进了施洞苗家族群纹样的传承,为彰显支系的凝聚力和向心力奠定了基础,也进一步加强和完善了族群内部的身份构建。母花绣片作为织造信息存储载体的不足在于,这种看似简单的存储方式实则加大了织造过程中的时间成本,由于没有将织造信息进行预先转化,在每一梭投纬的过程中都会人工持续数纱,整个数纱过程反复而冗长,极其考验人的耐力和专注力。汉族云锦通过提拉花本耳子线进行织造,少数民族则是通过解拽竹笼花本线进行织造,这种预先结花本的方式在织造过程中无须再关注纹样的跨经问题,省去了数纱的环节。母花绣片存储织造信息无法达到这种一劳永逸的效果,只能在织造过程中一纬一纬数纱,凭借的是时间的累积和技艺熟练后的灵活性。(图19)

施洞苗族织锦母花纹样与织锦纹样对照示意图

结语

长久以来,织绣技艺作为施洞苗族女性的立命之本,在个体的主观实践性与族群的客观评判性相互渗透的影响下,不断塑造着苗族女性的个体行为,已然成为一种创造性的、稳定性的“惯习”行为方式。在此基础上,母花纹样作为施洞苗族纹饰符号的母题,其生成过程具有典型的公共性和流动性特征。母花纹样的生成同步于施洞苗族女性的成长经历,亦是族群内部从女性个体实践转向群体评估的动态演进过程。母花绣片作为“储形”和“释技”的载体,承担着织造过程中对于“形的呈现”与“技的引导”的双重功能。在织造中,母花绣片作为纹样生产的母题系统,将“母花绣片”中的纹样通过整合、位移、重组的方式,实现从“有限”到“无限”的转变。从技艺层面上看,这亦是母花绣片作为“模件化”系统的生产路径。因此,作为族群文化母题的母花绣片,具有清晰的结构模式、“叙事动力”[14] 和意向构成,不仅具有相对完备的技艺引导,还携带着族群文化生成的原始脉络,成为一个充分本土化的符号概念,具有强大的阐释力和传播力。

作者:谭晓宁,山东工艺美术学院;徐东升,盐城工学院设计艺术学院

责任编辑:张书鹏

文章来源:装饰杂志

(上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会)