研究 | 孟凡行、康泽楠:后现代艺术界——遗产化、科技艺术发展及艺术共同体建构(二)

时间:2023-05-21 来源: 中国工艺美术学会 浏览量:

374 分享:

艺术是一种存在于社会结构中的集体活动的产物。所以,经济和科技的发展对艺术的生产、分配和消费有重要影响。在当今科技急速发展的时代,数字化、智能化、全媒体化等趋势也波及了艺术领域。科技赋能艺术推动艺术在概念、逻辑、技术和价值观等多重维度进行革新和嬗变。科技包括科学和技术两大方面:一方面,科学与艺术作为人类追求创造力和普遍真理的不同路径,犹如硬币的正反两面;另一方面,艺术创新离不开技术的发展,现代技术尤其加速了艺术发展进程。可以说,现代科技给当代艺术带来了全新的创作路径和场景。生物技术、信息技术、虚拟现实和人工智能等技术与艺术的结合造就了生物艺术、新媒体艺术、互联网艺术、数字艺术、NFT艺术等多样艺术形式。学界对这类新现象还未形成固定的概念,经常以科技艺术或艺术科技统之。所谓科技艺术,即利用科技手段创作出的新艺术形态与随之形成的新艺术观念。科技艺术通常从两个方面展开:一是在对现代科技及其(可能)造成后果反思的基础上进行的艺术创作;二是充分利用现代科技提供的新材料和新手段进行的艺术创作和思考。科技与艺术的结合并非当代产物。早在文艺复兴时期,数学、人体解剖与透视法的发展就推动了西方写实绘画的发展,绘画实践也对科技发展产生了促进作用。19世纪以来,科技发展不断扩展着艺术的边界,丰富着艺术的内容和形式。同时,人们对科技与艺术的结合也历经了从欢呼到反思的转变。随着工业社会的发展,生态问题日益凸显,科技的权威性和中立性遭到质疑。环境艺术、装置艺术和大地艺术的出现就是较典型的艺术回应。比如,看似中立的科学图像也可能暗含社会和政治的意图。“生物造影似乎为生物结构和功能提供了客观权威的图像,然而科学图像的制作和艺术品生产一样,是一个依附于文化的过程,其结果也呈现出社会和政治含义。”在20世纪80年代,法国学者让·鲍德里亚就对电影中过多利用高科技手段进行图像制作发出过严厉批评。他认为,人们只是利用高科技和巴洛克的方式将虚无和想象打败。尽管鲍德里亚谈论的是电影,但同样于艺术对科技的盲目崇拜有警示意义。也有学者论及由于艺术家对科技流于表面的应用,生产出粗鄙的科技和艺术混杂体等问题。尽管如此,科技向艺术界的蔓延并没有放慢脚步,而是随着科技的迅速发展愈加猛烈。2001年,中国画家李天元根据卫星图像绘制了巨幅三联画。2018年10月25日,法国艺术家团体Obvious利用人工智能技术创作的《埃德蒙·德·贝拉米》以43.25万美元在佳士得拍出。伴随科技艺术实践的发展,相关论题逐渐成了国内艺术理论研究的热点话题。有学者对科技迭代催生的新艺术形式、载体和媒介等进行了论述。也有学者对科技在推动艺术概念、逻辑、技术和价值等方面的多重嬗变做了分析和讨论。科技与艺术之间关系的研究早已有之。20世纪40年代,本雅明就在机械复制时代的艺术场景、艺术的展示价值和膜拜价值、艺术大众化等话题中深刻考察了工业技术对艺术生产的影响,并认为机械复制导致了灵韵的消失。但是,苏珊·桑塔格在评论本雅明时认为,每个时代都有重塑灵韵的可能。所以,尽管科技不断重构着艺术的形式、内容和价值,但塑造艺术灵韵、保持艺术对人类存在所生发出的持久意义才是永恒不变的话题。所以,面对不可逆转的科技发展以及科技艺术给后现代艺术界带来的全局性变革,或许应该认真思考和坚守的是如何借助新艺术手段更加便利和深刻地表达人类的情绪和情感,从而增加人类对生存意义的感知和领悟。虽然科技发明的初衷是为了人类的福祉,但科技的后果却非人类都能掌控。现代科技的迅速发展给人类带来了高效率的生产生活以及不断丰实的物质基础,但也带来了生态、核武器等灾难,以及生物科技、人工智能等领域的潜在威胁。因此,看似绝对的科技理性实则需要感性的艺术调和,从而使科技(工具)理性在满足人的生活需要的同时不至于脱离人的掌控,尽量避免科技对人的危害。马克思曾言:“人的第一个对象——人——就是自然界、感性。”感性是人存在的基础,人与自然之间的关系通过感性建立起来,人居于自然界中,且自然界也是人的感性对象。感性的对象世界——自然界不仅为人提供生存和生活的条件,更为人对自身力量的确认做了肯定。因此,马克思认为感性是一切科学的基础,与理性相比,感性无论在逻辑方面还是在经验方面都具有优先性。当感性活动成为一种对象活动时,这种活动就是一种主客体统一的活动,当人的力量通过这种感性活动作用于对象时,被改造的对象便渗透了主体与客体、感性与理性力量。这种活动区别于动物仅仅满足于肉体需求,而更看重精神需要,即建立在感性基础之上的审美活动,其中最重要的可能是艺术活动。马克思认为,艺术活动是一种全面而完善的活动,体现了物质与精神、感性与理性、手段与目的统一。也就是说,人类可以在艺术活动中获得完整感和幸福感。所以,科技艺术不仅仅是科技对艺术的赋能,也是艺术对科技的救赎。

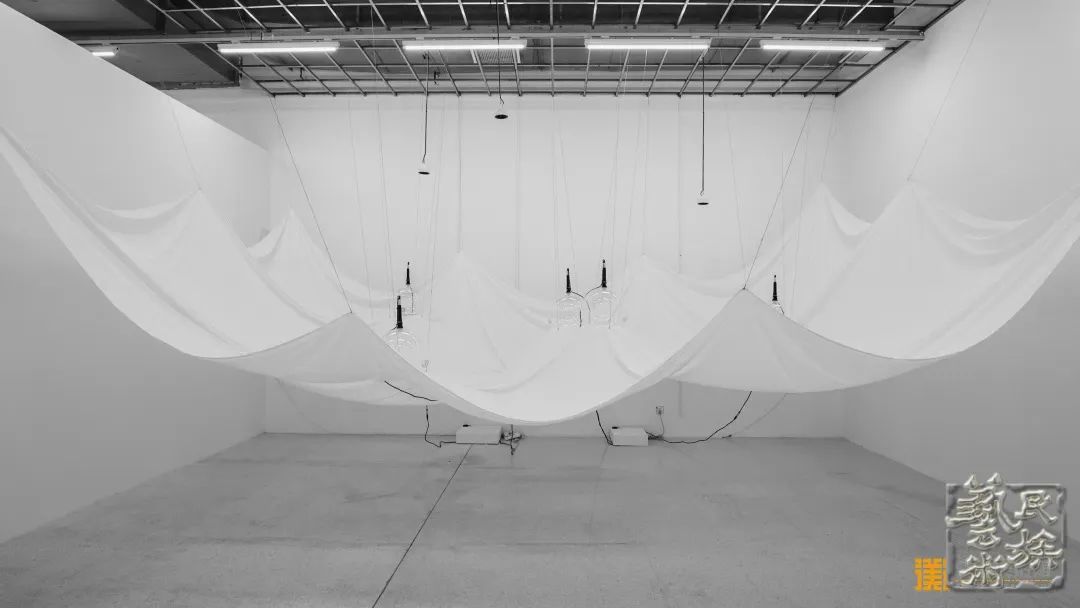

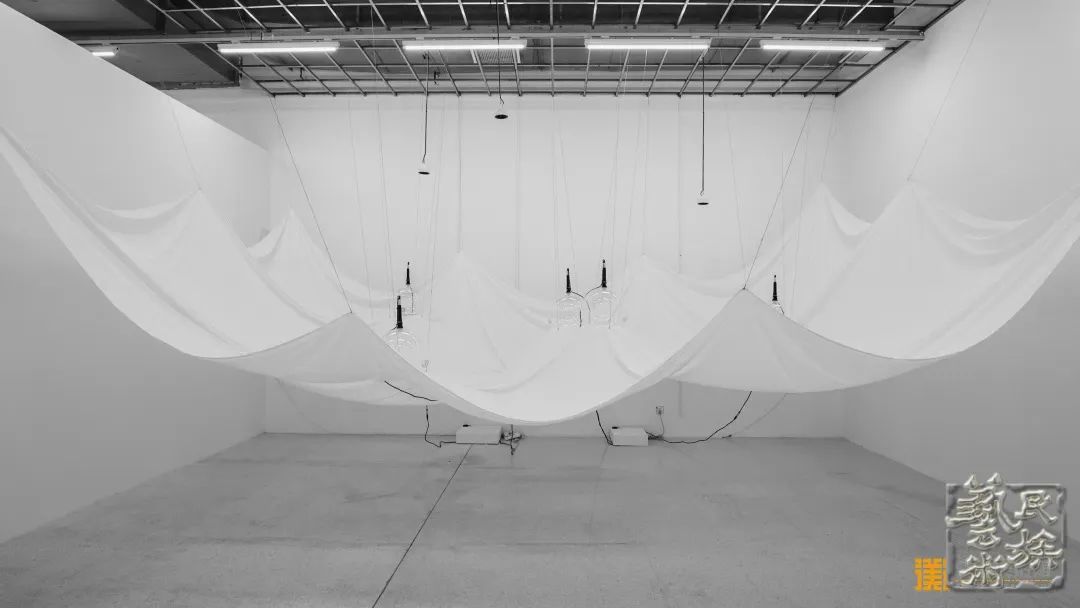

全域行浸剧场“元”。图片来源:新京报

在2022年第59届威尼斯国际艺术双年展中,中国馆展览主题为“元境(Meta-Scape)”。此次主题来源于钱学森对“Virtual Reality”的翻译,即“灵境”。“境”,从境界、边界逐渐延伸至由心灵感知而进入的精神场域,当其与现代视觉科技碰撞时,无疑松解了技术与资本的自我局限,而开启了人、自然、技术与艺术之间的有机交互。例如,参展艺术家刘佳玉创作的《虚极静笃》(Streaming Stillness),利用人工智能、数字影像等多种技术,在中国地形和传统水墨画发生联动的过程中,为新时代中华文明创建了崭新的地理起源和面貌。中国传统文化中对于自然、生命的哲学态度通过科技和艺术结合的方式获得当代性,从而走向了世界。2022年的亚洲数字艺术展以“地球宇宙飞船”为主题,通过艺术家们创作的生物艺术、新媒体艺术、互联网艺术、数字艺术等多样科技艺术形式,对如何呈现人、自然、科技与艺术之间的交互关系进行探讨,最终致力于为人类搭建一种基于共同利益和共同价值的“天下大同”的理想目标。2022年首届北京艺术与科技双年展 (BATB)以 “合成生态” (Synthetic Ecology)为主题,邀请来自全球的50位艺术家、科学家和生态学家,以不同方式回应这个危机与生机并存的时代。其中,MIT媒体实验室内里·奥克斯曼(Neri Oxman)借助生物技术、材料科学和数字制造技术设计的“超自然”生态,即是“生长”与“制造”的交织与互渗。这一作品体现了人造科技与自然生命理念的融合。毫无疑问,这是创作者对人类未来前景的一种展望。

刘佳玉《虚极静笃》。图片来源:刘佳玉工作室微信公众号

2022年“地球太空船”亚洲数字艺术展。图片来源:中央美院艺讯网

由此可见,科技艺术不仅为历史、现在与未来之间建构了意义之链,更为跨文化、跨国境、跨民族、跨阶层间的交互交融创造了机会。再者,在科技艺术持续发展的推动下,后现代艺术界中不但囊括了愈来愈多样的地方性艺术实践和艺术理念,还包含了越来越丰富的沉浸式个人体验。在这种潮流趋势的影响下,艺术创作个体和参与个体被赋予了更多自由和权利,映衬个体性的文化背景也得到了尊重。于是,在后现代艺术界中,拥有单一主导地位的艺术模式让位于多元化的艺术模式。在此基础上形成的艺术认同具有过程化、去本质化、未完成化的倾向,这为艺术共同体的形成提供了条件。早在亚里士多德时期,共同体就被用来概括基于真善美等共同追求而实现共同利益的集合体。但共同体(community)真正被从社会中分离出来且成为一个基本的社会学概念,则是1887年由德国社会学家滕尼斯 (Ferdinad Tonnies)在《共同体与社会》(Gemeinschaft and Gesellschaft)中完成的。作为区别于社会概念的共同体,其主要以血缘、感情、伦理、信仰为纽带,是建立在情感、道德、生活方式等一致基础上形成的血缘、地缘、宗教共同体,且有机浑然地扭结在一起。1932年共同体概念传入中国,在此之前,中国学术界将“community”和“society”都译作“社会”,之后才将社区作为 “community”的译名。有学者认为,以社区对应community有片面性,即只强调了地理意义而轻怠了情感文化意义。美国社会学家罗伯特· M. 麦基弗(R. M. MacIver)曾对社区做过界定,即“任何共同生活的区域,如村庄、市区、城镇、国家,甚至更大的区域”。除了区域性的实体,共同体也被认为是想象的精神家园。罗伯特·M. 麦基弗以“精神的联合体”和“集体精神”来称呼这种想象的精神家园。罗森伯格则以“温馨圈子”(Warm Circle)概念予以对应。历史上,“国家”这一共同体有不同的组织形式,如城邦国家、封建王国、帝国等。19至20世纪,尤其在第二次世界大战后,源于欧洲的民族国家理念和实践在世界范围内如火如荼展开,最后民族国家成为世界政治舞台上的主体。民族国家作为国际政治的主要行动者发挥了对内实现国家认同、对外实现主权自主的积极作用,但也引发了诸如局部战争、恐怖主义、争夺霸权等问题。随着全球化的持续推进,资本、贸易、技术、服务、商品、信息等相互联系、相互依存的程度越来越紧密。然而,“民族国家体系、帝国主义、争霸模式所定义的国际政治概念,正逐渐与全球化的事实失去对应性。如果全球化不发生逆转的话,以民族国家所定义的最高权力以及相关的国际政治游戏终将过去,而超越现代性的全球系统化权力和全球政治属于正在来临的将来时”。因此,为了减少国际社会中的冲突甚至战争,我们需要一种在全球范围内超越民族国家的人类命运共同体。康德曾提出过“自由国家联盟”设想来解决国家之间的利益与冲突。但事实表明,类似“自由国家联盟”的联合国、欧盟等国际组织难以彻底解决世界范围内的冲突和斗争。无论是联合国倡导的“世界化”,还是欧盟追求的“欧洲化”均与现代民族国家认同之间存在着难以解决的竞争与冲突。“自由国家联盟”设想也无法应对亨廷顿提出的“文明的冲突”。目前,全球范围内经常发生不同文化和价值观念之间的摩擦和冲突,这引起了现有共同体的分化与重塑。至少从理论上来说,全球化时代的身份认同已不再由单一国籍或是某种既定历史现实所确定,更不再是与生俱来、固定不变的集体无意识般地归属或服从。个体在很大程度上拥有了自主选择立场,表达对所属群体内在认同的自由。认同(identity),更明确说身份认同,是一个人利用所属群体特征将自我与他者区分开的意识。学者们从文化学、社会学、历史学等角度对“认同”概念进行了多层面的分析。在安东尼·吉登斯、本尼迪克特·安德森等学者看来,认同问题的核心是文化认同。吉登斯以为,认同是社会连续性或反思性发展的历史产物,也是一种不断持续的关涉自我的“叙事”。“认同”的建构和重构与文化背景、文化特质有着密不可分的联系,而文化有着传递认同信息的功能。“在现代社会,文化与认同常常结合起来形成特定的文化认同,成为个人或集体界定自我、区别他者,加强彼此的同一感以凝聚成拥有共同文化内涵的群体的标志”。所以,不管何种共同体都包含着文化认同的内容,其中自然也包括了各类艺术形式和艺术实践参与的主体认同活动。艺术创作主体或参与主体的认同倾向和认同实践亦成为其审美行动的重要议题。因为,艺术是在文化领域中最能体现个体情感、引起群体共鸣的文化形式。从18世纪起,现代美学通过驱除笼罩艺术的宗教氛围,完成了对艺术的除魅,从而使得艺术能够把日常生活的精神投射进神圣王国。至今,尽管当代艺术实践与理论不断对艺术进行祛魅,但艺术的神圣性并未消失。由艺术营造的不同于日常生活的灵韵空间,以及学者对其不断解构与重构的过程使其神圣性有增无减。艺术在文化的众多类型中仍然是最能指向人心和情感的东西。目前,学术界已经产生了大量关于通过艺术实践和艺术理论来实现跨文化、跨国境、跨民族、跨阶层间的相互理解和价值共享的讨论。王力椮、韩东晨等人从艺术学角度,对构建个体的整体意识能力以及在此基础上构建中华民族共同体意识的理论路径进行了论证。有学者则以多民族艺术交融的三大重要维度为核心,深入阐释多民族艺术交融在铸牢中华民族共同体意识过程中的作用。吴震东认为,对于民族艺术的解读应该以一种活态的审美介入,即以参与在场的方式把握其内在的艺术灵韵和外在的审美氛围。民族节日中的集体记忆、审美模式以及活态艺术形式将人们凝结成一个文化共同体,而这种文化共同体则表征在节日的艺术审美中。还有学者对人类命运共同体的艺术表达形式做了描述和分析。艺术作为海德格尔哲学世界中的三物之一,被认为能够真正开启自由无蔽的天地人神四重整体空间,进而为人提供诗意栖居之地。“艺术品的价值在于隐秘地呈现世界的自发性秩序,因而是对工具性秩序的批判和击破。”工具性秩序追求效率和功能的最大化,导致物欲对人的控制,是对生命的远离,而自发性秩序是自然、自由、充满灵性和活力的,因而也是贴近生命本身的。在后现代艺术界中,艺术不仅是叙述差异并进行解释、赋予行为和思想以意义的文化生产场地,还是一个可以在历史和文化之间构建想象共同体与真实共同体的综合媒介。在当代艺术与传统文化、民间文化、大众文化、科学技术相互浸透的过程中,精英艺术以和民间艺术合作的方式,实现了与大众的连接。与此同时,艺术之“灵韵”也可借之挣脱工业文明的束缚,重回人间。正如海德格尔所言,拯救的真正意涵并非征服、控制、利用、耗尽,而是将被拯救物释放到其本质中。也就是说,当艺术的呈现形式和承载意义实现了自由的流动和无限的连续,艺术灵韵将降临世间,给予人类重新审视自我、他者及相互关系的机会。另外,当代艺术与非物质文化遗产的合作加强了过去与现在、未来以及地方与全球之间的连续性,表达了对多样性文化的尊重和对人权平等的回应。因此,后现代艺术界场域中的“整体艺术”不仅可以使更多人获得个体的审美体验与感悟,还可以促发其对人类生活世界、人文精神的体悟。这种普罗大众皆可参与的审美体验,将有效充盈当代人的精神空间,生发出无穷“我们在一起”的意识,从而将原子化的个人重新共同体化。于是,艺术价值不再囿于审美、区隔,而是成为在一体中理解多元的动力和媒介,从而增进不同群体之间的相互理解和价值共享。是故,后现代艺术界不仅为全球文化的交流互动提供了平等场域,也为全球文化认同提供了重塑机遇。在后现代艺术界中形成的艺术共同体成为促进不同文化、不同民族间交流和交融颇有潜力的主体力量,此力量及其互动模式为构建以艺术为媒介的人类命运共同体提供了可能。在世界艺术转向全球艺术的过程中,西方文化霸权依然存在,非西方艺术依旧处于东方与西方、传统与现代等二元对立格局中难以获得真正的平等地位和主体性。二元对立格局的打破需要新的交流场域,后现代艺术界正是传统艺术、民间艺术、土著艺术等艺术形式在全球化过程中不断觉醒,并与当代艺术互动形成的新的跨文化交流场域。在后现代艺术界框架下,遗产化不仅为地方文化超越地方准备了条件,更为精英艺术走向大众化提供了助力。遗产化进程蕴含了对人类文化多样性的尊重和对地方文化主体权利的观照,使得原本经常被视为过去式的传统文化获得应然价值,并在再生产过程中实现与精英艺术的联动与融合。传统艺术走向当代、地方艺术走向世界均需要合适的载体,现代科技为其提供了理想凭借。经过现代科技加持的各类艺术,不断扩展着艺术的边界,后现代艺术界将逐渐消融地方与全球之间的文化隔阂。在全球范围内,多元艺术模式得以形成,并在此基础上形成去本质化、平等性的艺术认同。艺术认同的关键在于既要寻求具有普遍价值的艺术形式和观念,也要探寻并充分发挥艺术的多层次包容和多面向沟通特质。艺术共同体建构的关键是各国民众借助艺术的跨文化沟通特质,通过交流、对话形成一种超国家的理念认同,从而使全人类在持守本民族认同的同时还自觉意识到“我们”还同属于一个更高层次的共同体。在理念层次实现的多样性和一体性的统一,为现实层面处理各类矛盾和纠纷提供了理论和情感支持。由此来看,艺术共同体的构建并非目的,其只是促使人类意识到全人类共同价值并启发和引导人们走向人类命运共同体的自觉行动。当然,这种可能性的实现尚需持续观察和更多实证研究的支撑。原文载于《民族艺术》2023年第1期,请以纸质版为准。作|者|简|介

孟凡行,现任北京师范大学人文和社会科学高等研究院教授、社会学院博士生导师,兼任国家智库东南大学中华民族视觉形象研究基地研究员。曾任东南大学艺术学院教授、博士生导师,东南大学艺术人类学与社会学研究所常务副所长,东南大学中华民族视觉形象研究基地主任助理、研究员。中国艺术人类学学会秘书长,江苏省社科优青人才。主持国家社科基金重点、青年项目等多项、出版专著多部,发表论文多篇。

康泽楠,东南大学艺术学院博士研究生。研究方向:艺术人类学。来源:民族艺术杂志社公众号

(上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会)