学术交流

研究 | 谭人殊,万凡:基于演化论视域下古滇青铜器物造型中的文化融合现象阐释

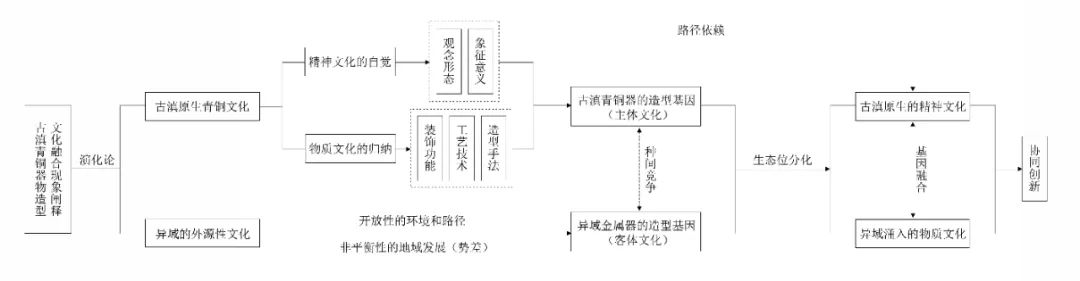

以古滇青铜器物为研究对象,基于演化论的视域来探讨其造型中所蕴含的文化融合特征。文化是群体共识所应具备的复杂性特质,“开放性环境”和“非平衡性地域发展”是文化传播的基本前提。青铜器物中的造型手法、工艺技术、观念形态,体现了“精神文化”自觉对于“文化基因”构建的重要意义。古滇的原生文化“主体”和从外界涌入的异域文化“客体”之间,对青铜器物的创作空间展开了长时间的“种间竞争,经由“生态位分化”,并最终趋于“协同”的过程,实则也代表了“主体”的决策与取舍。在此过程中,“物质文化”部分遭到了选择性的遗忘,而“精神文化”部分却得以记忆和传续,新一轮的基因融合就此实现,而这也正是“协同创新”的意义所在。

基金项目:本文为2020年度云南省哲学社会科学艺术科学规划重点项目 “云南翡翠雕刻工艺体系构建研究” (项目批准号:A2020ZS01)的阶段性研究成果。

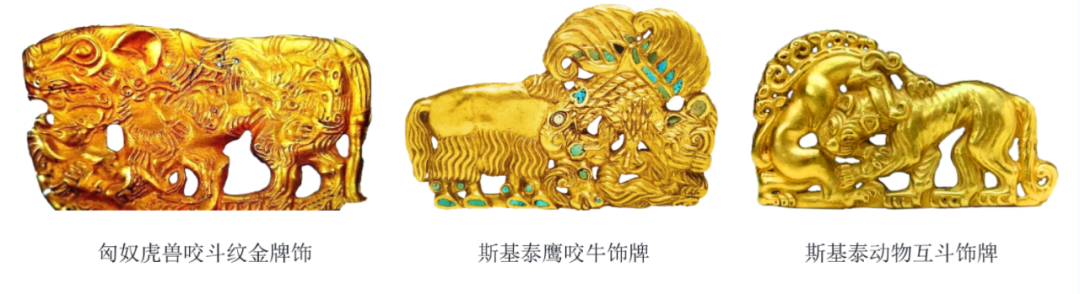

图2 战汉时期古滇青铜器物中的“动物搏斗纹”

来源:民族艺术研究杂志公众号

(上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会)