研究|铭文砚价值探析

砚台作为一种工具,在今天研墨之“用”的意义并非主流的朝代,并不足以让我们去渴求,让我们去尊崇。但每一方古砚台的背后都有着极其丰富的内容链接和博大深远的知识海洋,承载着古人生命信息和文化信息,其中所蕴含的价值意义有待于我们现代人做深入的解读。

疫情期间,宅家二月,得以有闲通读《西清砚谱》,砚谱对所录砚台尺度、材质、形制、收藏名人姓氏出处表述极尽详细,特别是对砚上所刻御题、御铭、御玺及前人款识、铭跋的客观实录为后世研究、学习、借鉴提供了详细的资料。抚书之余,引发一些关于铭文砚的价值观闲话。

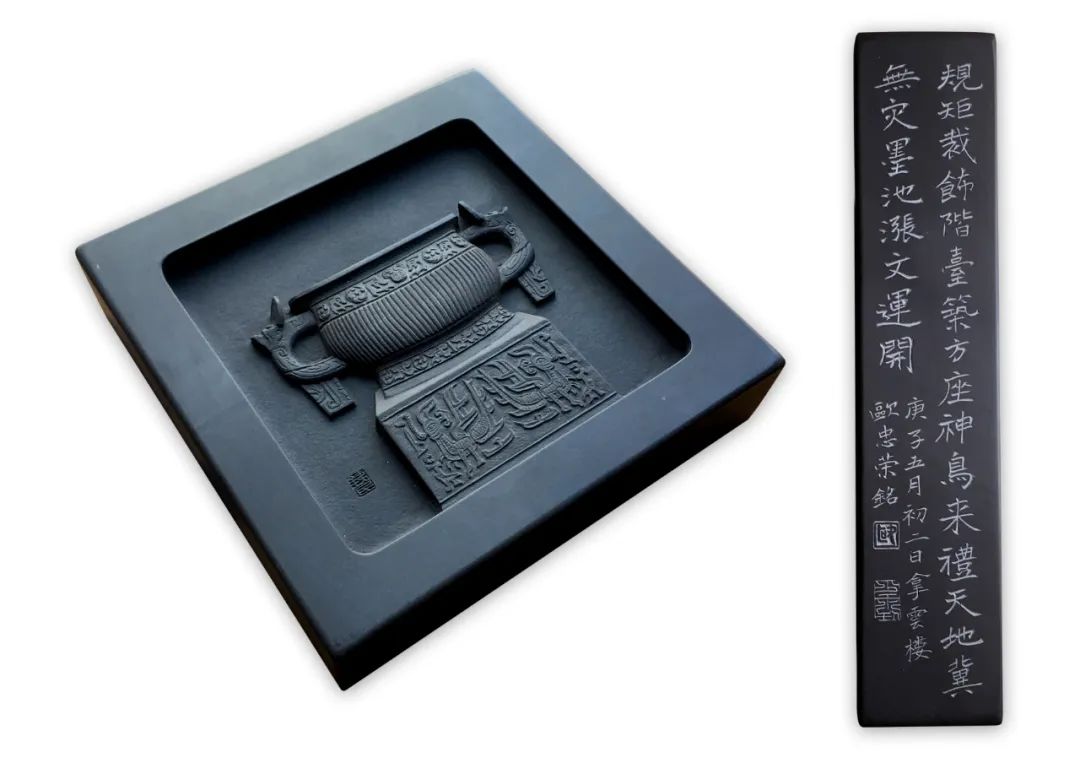

神鸟纹方座簋砚 李铁民刻砚,欧忠荣砚铭,范少江砚铭雕刻。

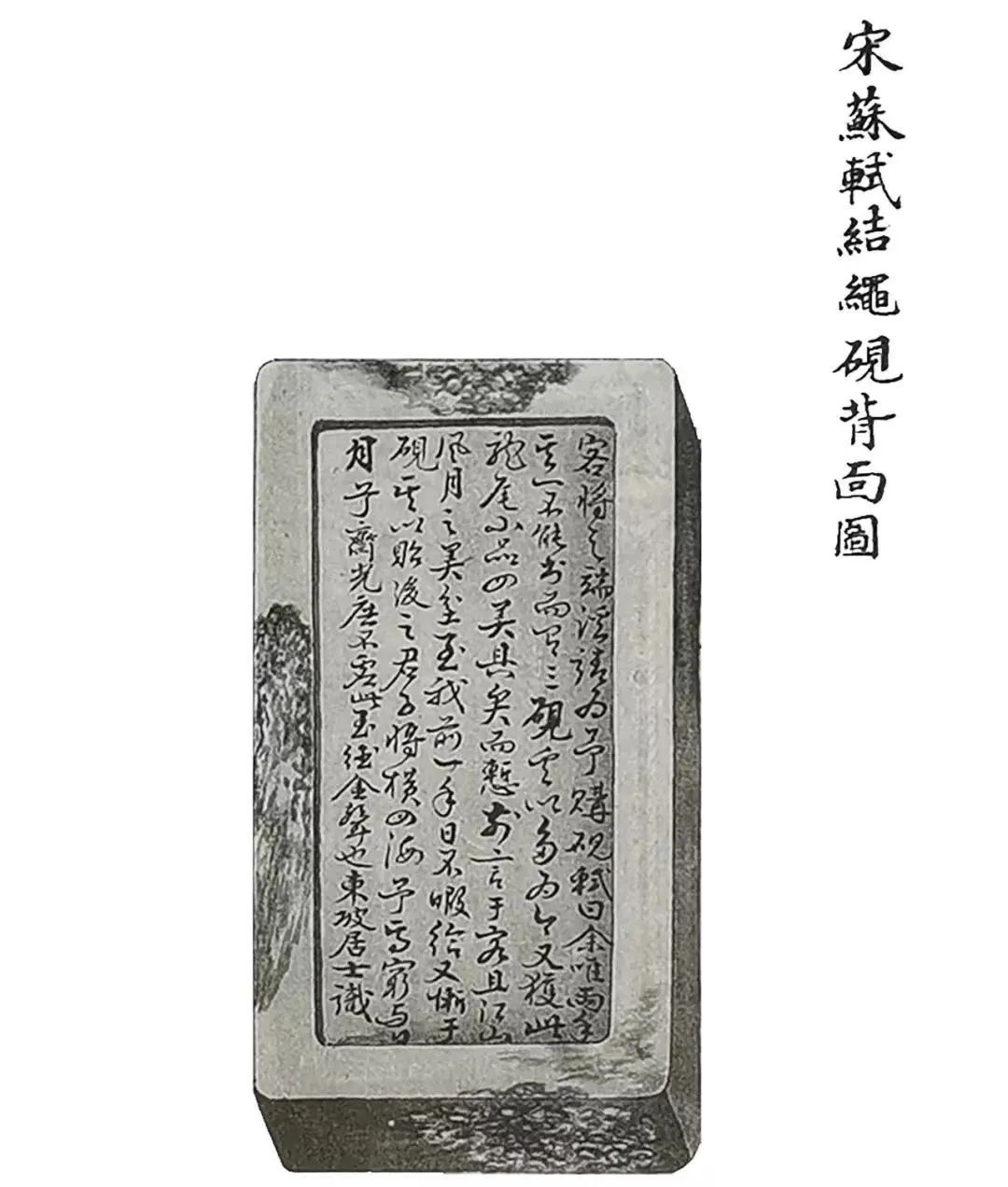

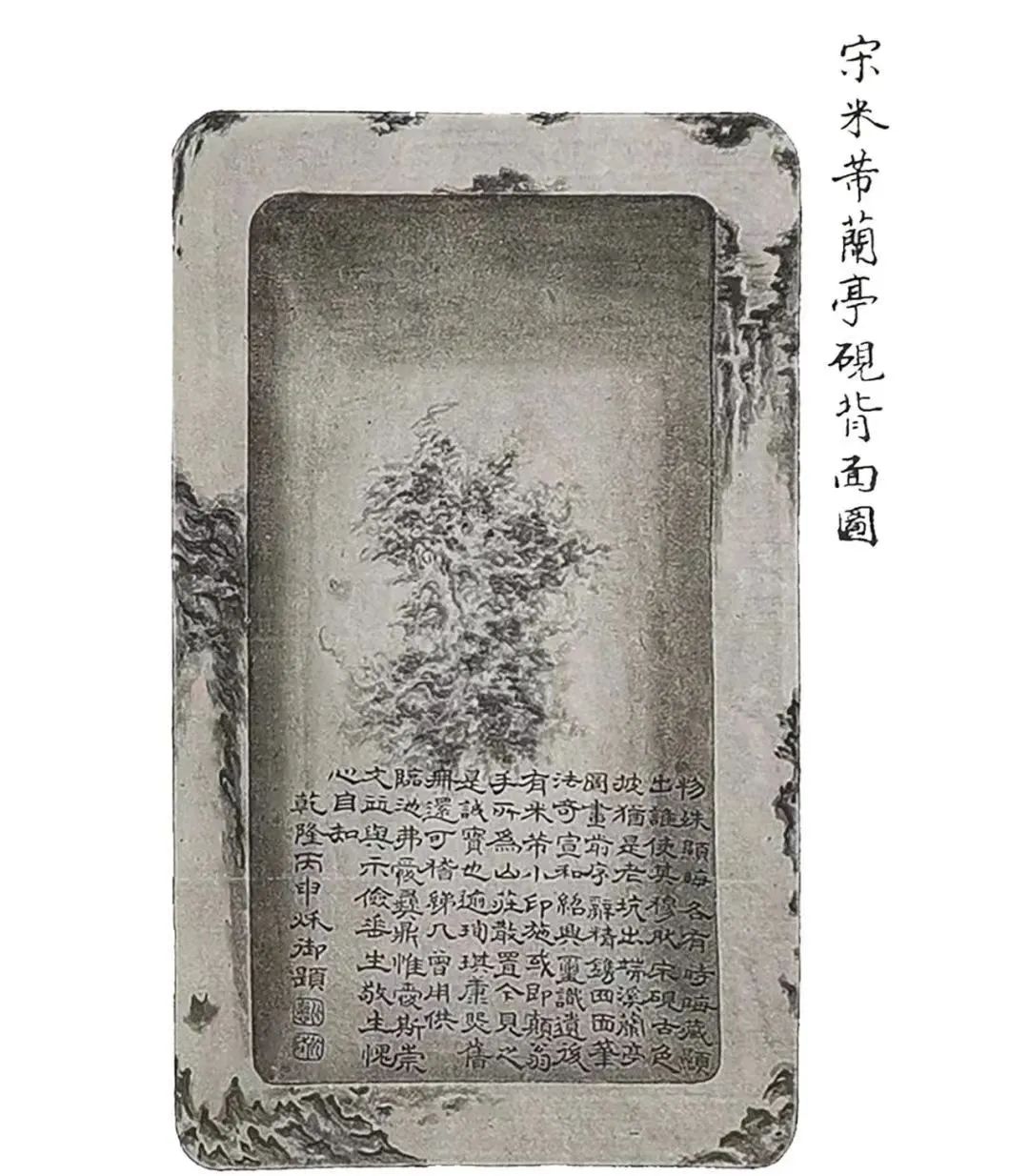

砚,原称研,研,又有个由动词转化为名词的过程,故其既有实用又有品赏的属性,二者兼具,缺一不可。“砚以铭为贵”,古代砚收藏大家黄任形容铭与砚的关系是:片石争求月旦知,不经题品不争奇。砚铭是镌刻在墨砚上的文字,是对砚的说明和补充,它见证了一方砚被制成后的流传和接受史。研究表明早在五代时期就已出现类似砚铭,到宋代开始具有一定的文学和书法意味。我们可以参阅古文书籍,如《西清砚谱》中就录有宋代苏轼东井砚、从星砚、米芾兰亭砚诸多铭文砚。古代文人将刻砚、赏砚、藏砚等发展成为一种时尚流行的风气并沿袭下来,视之为风雅之事,喜欢在自己所钟爱的砚台上刻上铭文,挥毫泼墨时不时欣赏,使之墨香馥郁,书法精妙,不但为文房添色不少,还令砚的本身价值倍增。如宋代苏轼的《孔毅甫龙尾砚铭》,又如明代董其昌、唐伯虎,清代的乾隆皇帝,以及纪昀、黄任和近代的吴昌硕等文人雅士所收藏的名砚不一而足。砚铭的内容多以纪年、题名、赞颂、箴戒、述志、抒情、鉴赏、馈赠等为内容,具有丰富的历史文化内涵和艺术价值。

古人所刻砚铭,虽然受地方狭小所限只能寥寥数语,但大多富含哲理,兼具风雅,缘物寄情言志,发人深思。唐代书法家褚遂良曾在一方端砚上刻写砚铭:润比德,式以方,绕玉池,注天潢,永年宝之斯为良;又如明代隆池(彭年)款砚铭:我砚有百,唯此最坚,方寸墨池,磨如涌泉。细细数来总共只有十九个字或十六个字,却道出了端砚的轮廓、质地及其深厚的底蕴。

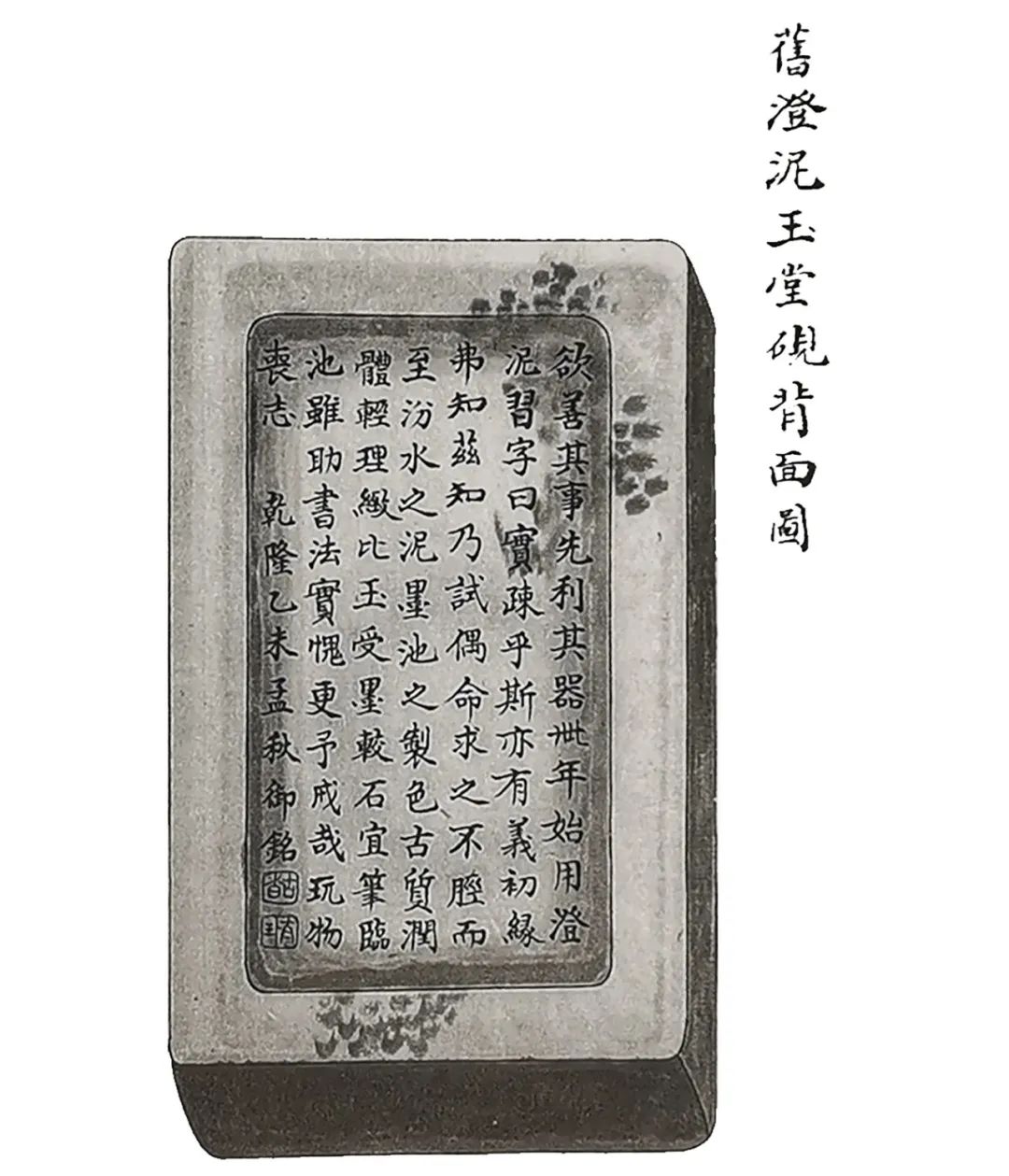

《西清砚谱》录旧澄泥玉堂砚背面铭文

南宋爱国诗人陆游使用过一方长方抄手形澄泥砚,色呈鳝鱼黄。砚底挖空,两边为墙足,可用手抄底托起。砚面受墨处为瓶形,瓶口琢为墨池。砚堂部位虽然较平整,但经过无数次研磨之后,留下了磨损的凹痕和陈年墨渍的痕迹。砚缘四周凸起,稍圆。砚面略大于底,两侧自上而下稍内敛。这方宋砚砚身上刻有陆游篆书铭文“老学庵简书第二砚”和铭印“陆”“老学庵”,为陆游晚年蛰居故乡浙江绍兴时的书斋名,陆游曾在此撰写《老学庵笔记》。根据砚上的篆书铭文“老学庵简书第二砚”来看,这方抄手澄泥砚应该为陆游藏砚中的第二方简书砚。可见陆游在著书撰文的过程中,这方抄手砚曾与之朝夕相伴,留下许多翰墨怡情。此外此砚还留下了清代书画家高凤翰、金农、黄易等数人的砚铭。

高凤翰为清代书画家、篆刻家,也是爱砚之人,曾著《砚史》,其所刻篆书铭文是:出剑南来燕市归我西亭文字喜,雍正戊申后学高凤翰铭。雍正戊申为清雍正六年(1728年)。金农为清中期画坛“扬州八怪”之一,其隶书铭文为乾隆十九年(1754年)所刻:仙骨坚,玉之清,子何来,五羊城。下方楷书字略小,为“甲戌季夏杭郡金农铭于僧庐”。黄易为清代“西泠八家”之一,精于篆刻,其镌刻砚铭为篆书“陆放翁遗砚”,侧铭略小:嘉庆五年六月黄易题于济宁官廨之蓬莱阁时年五十有七。“放翁”为陆游的号,可见黄易在这方砚台上题铭的时间为嘉庆五年(1800年),也是几位名家中最后一个在此方砚台上题铭之人。纵观此砚,砚额及砚两侧分别镌刻有篆、楷、行、隶体等铭、款识共177字,即便是砚两侧下端的狭窄处,也密密麻麻镌刻了一些砚铭文字,使砚台显得文风古朴,翰墨大气。砚质细润柔和,造型浑厚古朴,线条简洁,刻工苍劲精美。可见数百年间,这方小小的澄泥砚曾先后被这几位名家所拥有并留下砚铭,或记砚台所得由来,或叙砚台的高洁品格,小小的砚台上,能集中这么多内容丰富的名家砚铭和多种书法,可谓集砚铭之大成者。雅致间,透出浓浓的墨香神韵,可见其深受文人雅士喜爱之程度。